Per la Calabria. Contro la “calabresità” e i “calabresismi” di Vito Teti

Intanto, i giornali locali parlano della «grande dimenticata», della «grande silenziosa», cioè la Calabria. Dicono sempre che in questa terra, poiché era ricca di vitelli, nacque il nome d’Italia, e ne rivendicano la proprietà letteraria. Prospera qui, non si sa come, in una contrada semplice, vera, scabra, una inaspettata retorica, tarda eco della retorica nazionale. Quasi tutto quello che si legge qui della Calabria, a parte la letteratura dialettale, è rivolto in genere a magnificare una Calabria che non esiste più, e cioè le colonie greche, e Sibari, e Locri. La tendènza è al classico. Il povero bracciante fugge nell’emigrazione, e l’intellettuale fugge nel passato. La retorica si, quella è nazionale (Corrado Alvaro, Un treno nel Sud, 1958).

- Lo slogan fiacco e vuoto della «calabresità»

«L’identità è diventato oggi uno slogan brandito come un totem o ripetuto in maniera compulsiva come una evidenza che sembrerebbe aver risolto proprio ciò che risulta problematico: il suo contenuto, i suoi limiti, la sua stessa possibilità». Le considerazioni dell’antropologo François Laplantine (Identità e métissage, 2004) mettono in guardia dall’uso approssimativo, inadeguato, minaccioso, angusto di tale termine. Le considerazioni critiche sull’identità vanno assunte criticamente e problematicamente in una terra dove opinionisti improvvisati, incompetenti (e buoni per tutte le stagioni), «maestri pensatori», che non leggono e non studiano e però non ci risparmiano le loro verità assolute, le loro certezze indiscutibili, i loro idoli offerti alla devozione di tutti noi. Il discorso sull’identità non è superfluo o scontato dal momento che, a mio modo di vedere, molti dei mali del Sud e della Calabria – molte dati negativi che ci riguardano, certo dovuti a ragioni storiche, economiche, sociali, al rapporto Nord-Sud – dipendono anche da un malinteso senso dell’identità, dall’ossessione e dalla boria identitaria che vede avvinghiati politici e certi commentatori funzionali alla politica-politicante di tutti i colori e le trasversalità.

La rivendicazione d’identità, in realtà, in molti commentatori che oscillano tra sterile nostalgia e rivendicazionismo-revisionismo, ha un carattere estremamente vago, dissimula più di quanto non chiarisca. I discorsi sull’identità quasi sempre da noi rivendicazione sterile, costruzione astorica, formule inconcludenti, artifici per non fare i conti con se stessi. Si afferma e non si dimostra, si assume e non si argomenta. Uno dei termini più usati e più abusati, di recente invenzione, nell’affrontare questioni relative al modo di essere e di sentirsi degli abitanti della nostra regione, è «calabresità». Quel termine, a cui pochi si sottraggono, racconta una presunta diversità/superiorità più pelosa e indimostrata. Lo considero un termine, forse, inevitabile, ma anche molto ambiguo ed ingombrante. Certo poco efficace, anzi sterile, ai fini di una reale comprensione delle dinamiche e delle vicende identitarie della Calabria. Il problema è che «calabresità», termine vago e generico, dice tutto e il contrario di tutto. Viene, infatti, inventato «il calabrese» (altre volte «bruzio») idealtipico (come scriveva Augusto Placanica) che nella realtà non è mai esistito. In altre parole il termine «calabresità» finisce col dare per scontata una sorta di identità astorica, perenne, chiusa, facilmente individuabile, quasi pesabile e quantificabile. Quel termine sembra ignorare le mille Calabrie che si sono succedute nella storia, dall’antichità ai nostri giorni, distribuite e differenziate sul territorio, dislocate altrove. Occulta il sovrapporsi e il combinarsi di civiltà, di culture, di tradizioni, di lingue, le impronte e i segni lasciati in eredità da diversi dominatori. Sottovaluta che la storia della regione è segnata da contrasti, doppiezze, diversità, da luci e da ombre, che difficilmente possono essere riportate a una cifra unitaria o rinchiuse in una sorta di slogan identitario. La retorica della «calabresità», non di rado, è il risultato di un’angusta e risentita risposta alle immagini e alle negazioni esterne, che segnano la nostra regione in epoca moderna e ancora ai nostri giorni. Agli intellettuali e agli studiosi, ai calabresi in genere è stato consegnato un fardello pesante: fare sempre, qualsiasi cosa scrivono o dicono, una sorta di preambolo, una preliminare dichiarazione di intenti, una difesa d’ufficio, la confutazione di quello che altri hanno scritto o detto. Bisogna sempre dimostrare qualcosa, confutare (o osannare) qualcuno. Si passa senza soluzioni di continuità dalla lamentela di non essere riconosciuti al compiacimento di sentirsi superiori. La colpa è sempre degli altri. Sia che ci riconoscano sia che ci neghino.

Se poi i giornali, per un qualche motivo, parlano bene di noi, allora sono nel giusto, finalmente capiscono. Il paradosso di tanti pregiudizi rovesciati, combinati ad autostereotipi, è quello di alimentare delle risposte di difesa, talvolta risentite, che spesso finiscono col negare non solo le immagini esterne, ma anche gli aspetti negativi della realtà regionale. L’affermazione di una generica e imprecisata «calabresità» è portata avanti per difendersi dagli altri, per confutarne il loro punto di vista, talvolta per farsi accettare, per promuoversi, in maniera ostentata. Ne viene fuori una risposta spesso angusta, tipica di chi si sente assediato e non riesce ad elaborare autonomamente, in relazione e non in opposizione agli altri, un senso di sé e della propria storia. Inutile occultare una sorta di arroccamento identitario, che si afferma nel tempo anche come risposta a immagini e a pregiudizi esterni anticalabresi che non nascono all’indomani dell’unificazione nazionale (anche se nella seconda metà dell’Ottocento i positivisti parleranno di razza) ma risalgono almeno al Cinquecento e sono presenti in Europa e a Napoli nel Settecento e nella prima metà dell’Ottocento. Un fuoco di immagini negative – che vanno spiegate e distinte nei diversi periodi storici – alla fine hanno generato una psicologia degli assediati e dei dimenticati, di chi si sente sempre sotto osservazione o sempre ignorato, di chi teme, aspetta, rifiuta, incoraggia, il giudizio degli altri. Questi meccanismi accentuano introspezioni esasperate, chiusure, risentimenti, tendenze all’introspezione che finiscono col confermare gli stereotipi che si vuole negare. Finiscono col rendere i calabresi davvero patologicamente melanconici, insicuri, sfiduciati. E spesso finiscono con il diventare complici del gioco degli sguardi esterni. In tutti i casi si rivela sempre una sorta di soggezione e di dipendenza, di mancanza di autonomia, di fronte a quello che di noi è stato detto o non detto. Quella dei calabresi appare spesso una costruzione identitaria risentita, talvolta rancorosa, proprio per le negazioni esterne. In tutto quello che fanno, i calabresi è come se dovessero mostrare e dimostrare qualcosa agli altri, dovessero superare un handicap dovuto a una negazione o a riconoscimenti esterni. Lo scivolamento nell’autostereotipo è quasi automatico in tanta scrittura che dipende dalle immagini “orientaliste” e “mediterraneiste” costruite fuori dalla regione e che trova non pochi adepti a livello locale (si vedano su questi aspetti alcune riflessioni di Luigi M. Lombardi Satriani, Battista Sangineto, Francescomaria Tedesco).

La «calabresità» intesa come identità pura e monolitica, quasi monocromatica, ha i suoi categorici e indimostrabili presupposti, ha anche i suoi corollari, sui quali bisognerebbe soffermarsi a lungo. Una delle conseguenze della costruzione di una sorta di riserva, scampata alle contaminazioni e ai processi di modernizzazione, è il proliferare dei suoi custodi, di quelli che sanno pesare il tasso di «calabresità» dei corregionali rimasti o partiti, che consegnano una sorta di patente, che giudicano il senso di appartenenza. Il mondo dell’emigrazione, di solito, quasi paradossalmente, in quanto mondo delle contaminazioni e dei mutamenti, viene individuato come una sorta di isola dove si conserverebbe un’«identità calabrese» vera, pura, integra, monocromatica. Spesso sono gli emigrati, i calabresi che vivono fuori, gli esuli ad essere sottoposti a una sorta di dosaggio della calabresità. Quanto si è o non si è rimasto calabrese, pure vivendo fuori, come si ricorda o si dimentica la terra di origine, come se ne parla, quanta Calabria resta o appare nelle opere del tale o talaltro scrittore che vive fuori? Sono alcune delle domande che periodicamente angustiano quanti vanno alla ricerca di «glorie locali» che vivono fuori e cui viene assegnato, in maniera ingenua e insieme faticosa, il compito di nobilitare i rimasti. Come se il successo, vero o presunto, dei partiti compensasse il disagio e il malessere dei rimasti. Con i calabresi che hanno avuto successo e notorietà nel campo delle professioni, del pubblico impiego, dei mestieri, della politica la valutazione è abbastanza lineare e la considerazione alquanto semplice: «vedete come siamo bravi noi calabresi fuori della Calabria». L’universo lasciato può diventare motivo d’ispirazione, elemento di memoria, ma anche una sorta di ossessione, un dato di disagio, il luogo della nostalgia, cui ti riportano anche le immagini costruite da coloro che sono rimasti. La valutazione, da parte dei custodi di un’identità intesa in maniera granitica, talora ha toni di entusiasmo lacrimevole, altre volte di disapprovazione e di delusione. Termini e concetti come classicità, bellezza, memoria, tradizione, modernità, identità nelle regioni del Sud e in Calabria vengono adoperati ora per discorsi che ineriscono alla persuasione ora per posizioni che sfociano nella retorica. In una terra di contrasti e di dualismi, dove mancano la mediazione e la conciliazione, basta poco perché qualcosa si trasformi immediatamente nel suo contrario. E così le risorse diventano condanna e anche la «felicità» dei luoghi viene trasformata in maledizione, quasi facendo avverare una sorta di profezia razzista che hanno elaborato e inventato, come scrivevo nel 1993, i teorici della «razza maledetta».

-

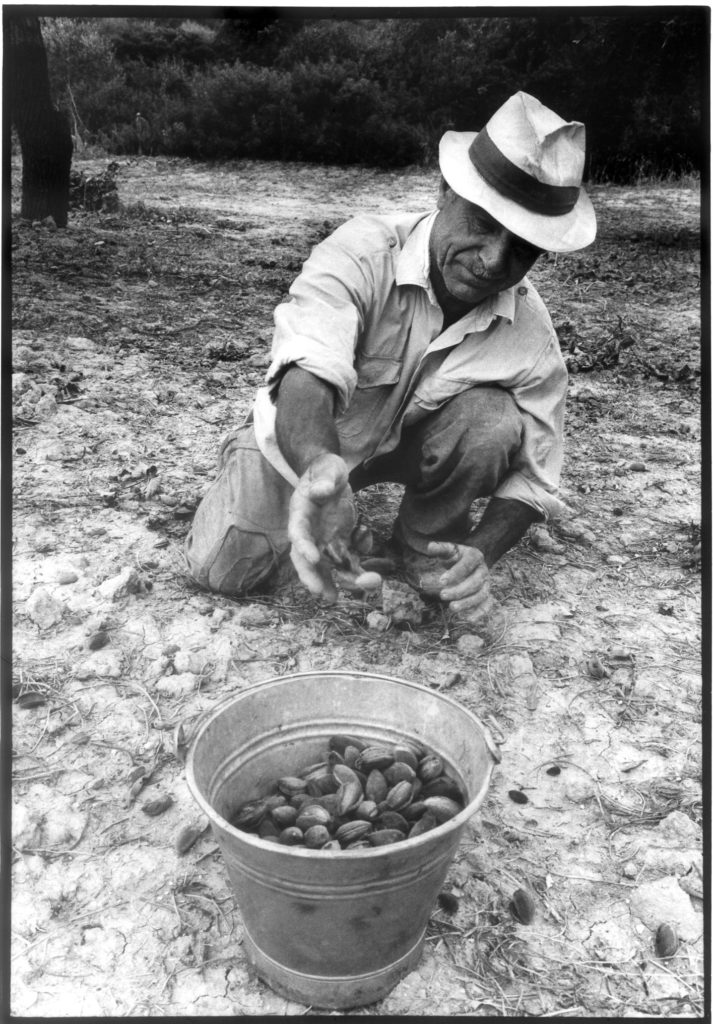

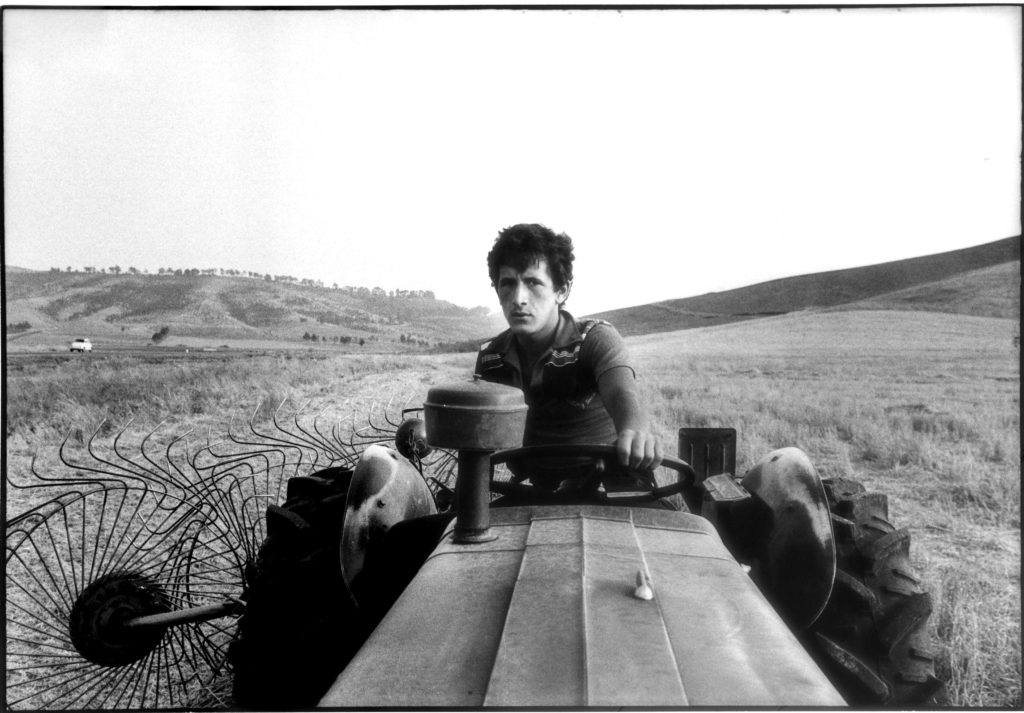

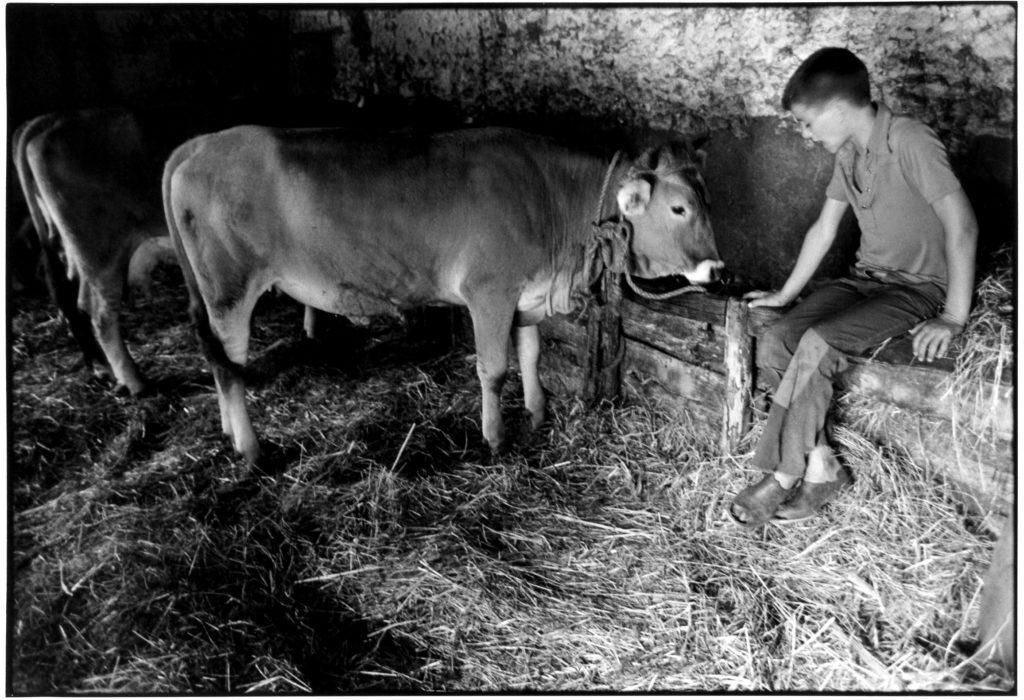

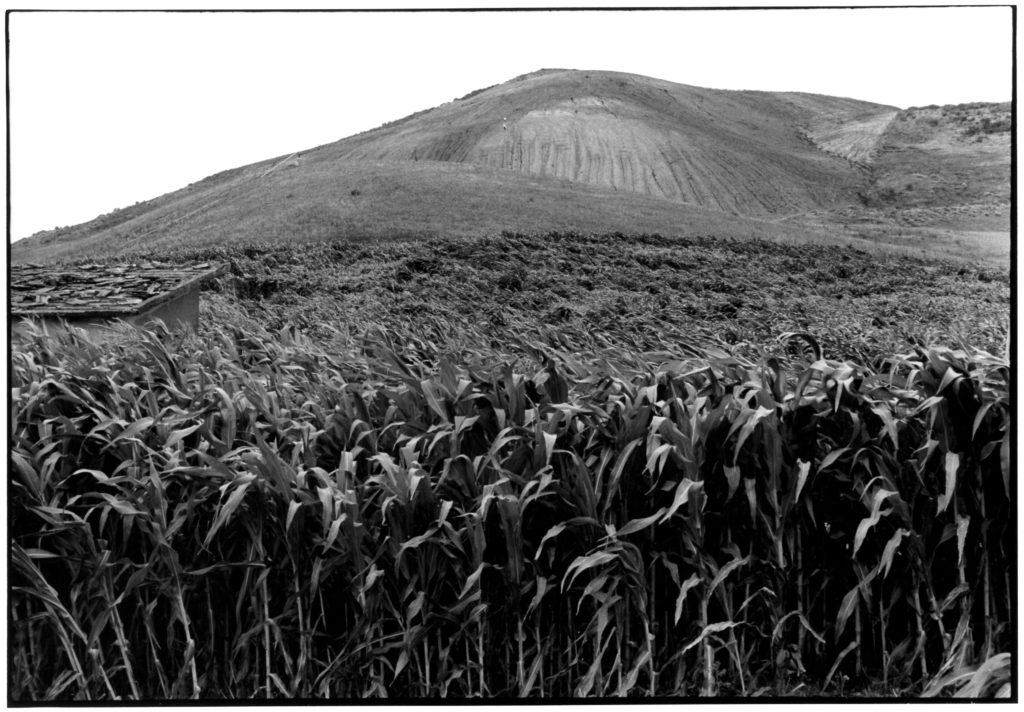

Calabria 1978 (c) photo Salvatore Piermarini Esiti paradossali delle retoriche identitarie

Il risultato è l’invenzione di un’identità chiusa, risentita, non propositiva, dipendente dalle immagini esterne, ora confutate ora riconosciute, rivendicazionista, non costruttiva e rivolta al futuro, ma lacrimevole e rivolta al passato. Un’identità astorica, angusta, inesistente, consolatoria, autoassolutoria, autoreferenziale. Un’identità retorica costruita su revisionismi storici improbabili, su mitologie del buon tempo antico mai esistito, su un idealismo utopistico del passato, su asserzioni giustificazioniste, spesso ammantate da pseudogarantismo (sempre attento alle ragioni dei potenti, dei carnefici e mai delle vittime). In maniera indimostrata si afferma, ad esempio, che la ’ndrangheta ha avuto un carattere popolare ed è stata la continuità del brigantaggio o che esiste una diversità tra una vecchia e buona ’ndrangheta e una criminale nel presente. Nulla di più falso, come storici e antropologi hanno dimostrato. Spesso la «calabresità» sfocia anche in una sorta di comprensione-giustificazione della criminalità e nell’ indifferenza dinnanzi all’inquietante onnipresenza delle mafie come ci si trovasse dinnanzi a un problema irrilevante o secondario.

La «calabresità» spinta all’estremo si trasforma così in una sorta di autorappresentazione ’ndranghetista della regione alla quale partecipano anche i ceti professionisti e intellettuali. La colpa e le responsabilità sono sempre degli altri: «noi» siamo belli, puri, incompresi sempre e comunque anche quando qualcuno compie i crimini più odiosi. Si urla sempre alla criminalizzazione della regione dall’esterno e si occulta quanto i locali si impegnino a costruire autostereotipi che accolgono e amplificano i pregiudizi esterni. Di tutto questo bisognerebbe parlare con pacatezza e con argomenti seri, anche perché su molti giornali e sui blog la tendenza è alla superficialità, alle affermazioni indimostrate, alla lamentela autoassolutoria o alla denuncia di maniera. Ogni discorso e progetto autentico «per la Calabria» – un amore profondo e veritiero per la propria terra – non può che passare attraverso la decostruzione e la demitizzazione della «calabresità».

Non esiste l’identità fatta a pesi e a pezzetti. Che cosa sono la «calabresità», la «napoletanità», la «piemontesità», la «sicilianità» se non invenzioni e costruzioni identitarie felici quando parlano di aperture e di somiglianze? E adesso non ci si accontenta della «calabresità»: si invoca e si inventa la «cosentinità», la «regginità», la «vibonesità» sempre declinate in maniera angusta e autoreferenziale. Piccole vedette della «calabresità» crescono, senza aperture, senza letture, senza viaggiare, e contribuiscono a frammentare, separare, lacerare le diverse aree della Calabria, molto di più di quanto non abbiano fatto la geografia, la storia, le catastrofi, e di recente la politica che sulle divisioni prospera e la criminalità che si divide il controllo del territorio.

Si scrivono ripetitivi interventi banali sul neorazzismo antimeridionale (che esiste e come) senza capire cosa sta succedendo a livello globale, senza legare quel razzismo a più generali xenofobie e si fa finta di non vedere che la Lega e il leghismo (almeno nelle versioni attuali cariche di xenofobie) ha proseliti anche al Sud e anche da noi. Al localismo leghista spesso si è risposto con un localismo di segno opposto in nome di un Sud mitizzato nel suo passato. Nel 1993 ne La razza maledetta segnalavo Il rischio che alle tendenze secessioniste del Nord, il Sud potesse rispondere, come ricordava Giovanni Russo, con miti e nostalgie filoborbonici, scendendo sul terreno «separatista» prediletto dai leghisti (I nipotini di Lombroso, 1992). Isaia Sales (Leghisti e sudisti, 1993) temeva che in Italia ci si dividesse in «leghisti» e «sudisti». A distanza di un ventennio, possiamo costatare come quei rischi fossero concreti e del tutto fondati. Alla lunga sono affiorate, al Sud, accanto a risposte serie e aperte, posizioni localistiche funzionali al sentimento antiunitario della Lega. Nel tempo, la Lega ha occultato il razzismo antimeridionale con la xenofobia anti-immigrati, che spesso ha contagiato anche il Sud. Adesso i localismi al Nord e al Sud sembrano trovare una sorta di incontro in nome di una presunta difesa dell’Occidente dalle invasioni degli stranieri. Non ci si è accorti dei discorsi razzisti che sono proliferati nelle nostre campagne e nei nostri paesi contro immigrati e stranieri. Non ci si è accorti che chiusure anguste, difese d’ufficio di un’inesistente identità granitica e incontaminata, gruppi xenofobi e localisti, organizzazione criminale e pensiero filondranghetista potrebbero trovare una convergenza di interessi concerti e di rassicurazioni e garanzie (a proposito di garantismo) nella Lega di Salvini, sempre meno interessata alla Padania, ma interprete di tutte le forme di opposizione allo straniero e agli altri inserite in una cornice nazionale, come è avvenuto per il lepenismo in Francia. E così nata come movimento politico antimeridionale e separatista, la Lega si è trasformata in movimento anti-immigrati che mette assieme i tanti localismi, le paure, le ansie, le xenofobie, le retoriche identitarie presenti ovunque in Italia e, come sappiamo, nel resto di Europa. La possibile deriva leghista anche al Sud chiama in causa i tanti commentatori che si sono rinchiusi in proclami e lamentele con le insegne logore del localismo meridionale, negazione più subdola di quella cultura meridionale illuminata, illuminista, risorgimentale, meridionalista che è quanto di più originale e innovativo e oppositivo abbiano prodotto dalla fine del Settecento ai nostri giorni le élites pensanti e critiche del Meridione o amiche del Meridione.

- Per un’identità aperta, problematica e del fare

Le identità non hanno nulla di pacificato e di definito, parlano di ricerca, apertura, scommesse, sofferenze. Le narrazioni del/sul Sud non possono essere ridotte a favolette, a leggende, a mitizzazioni edulcorate, a volte interessate. Ogni discorso sull’identità richiede un rapporto autentico e sofferto con la propria storia, con le tradizioni plurali e le vicende controverse della regione. Necessita di invenzione, fantasia, immaginazione. La costruzione dell’identità richiede la capacità di cogliere i mutamenti del passato e quelli recenti e in corso senza restare ancorati a un passato indefinito e immaginato. Occorre guardare al mondo, alla cultura critica ed esterna. Non bisogna avere paura delle novità, di camminare, viaggiare, mettersi in discussione, praticare l’arte e l’etica di un restare spaesante, inquieto, problematico. Bisogna riconoscere i lati ombrosi della propria storia collettiva ed individuale. Occorre guardare al nostro «interno» senza raccontarci favole, senza scambiare i fantasmi del passato per ombre benevole. Bisogna scrutarsi senza indulgenza, senza autolesionismi, ma senza comodi discorsi autoassolutori. Le responsabilità non sono sempre altrove, non bisogna lanciare la palla in un presunto campo avversario e fuori dagli spalti. Le responsabilità sono anche qui ed ora, anche nostre. L’autoascolto e l’autosservazione non debbono tradursi in lacrimevole rimpianto, in inutile compiacimento, ma in una capacità di fare i conti con il proprio passato per affermare una diversa presenza e una problematica soggettività. Bisogna cambiare prospettiva, guardare con altro sguardo, avere riguardo e cura anche delle proprie fragilità, senza paura di dire la verità. Vale ancora quanto raccomandava Franco Costabile un grande e sofferto poeta calabrese:

Ecco

io e te, Meridione,

dobbiamo parlarci una volta,

ragionare davvero con calma,

da soli,

senza raccontarci fantasie

sulle nostre contrade.

Noi dobbiamo deciderci

con questo cuore troppo cantastorie.

Ogni abitante del Sud si trova ancora a dover decidere, a scegliere. Si tratta di una posizione non facile, minoritaria, appartenente a una tradizione insieme illuminata e «sentimentale». In controtendenza perché a prevalere sono i fautori di un’identità angusta e risentita. Eppure non bisogna raccontarsi tante fantasie. Di recente importanti e coraggiosi intellettuali, giornalisti, studiosi che denunciano la presenza ossessiva della criminalità organizzata sono stati indicati come calunniatori della loro terra, accusati di mostrarne soltanto gli aspetti negativi. E anche autori importanti cadono nella trappola di dover dichiarare, in ogni discorso, in maniera preliminare, che la Calabria non è solo ’ndrangheta. Una giustificazione non richiesta, che mostra tutti i limiti nella capacità di rappresentarsi e raccontarsi anche con le proprie contraddizioni, con i propri limiti, le proprie responsabilità.

«Solo in te ipso»: la soluzione sta in noi stessi e non negli altri, ricordava Olindo Malagodi a inizio secolo a quei calabresi che parlavano sempre male di loro stessi e poi davano la colpa sempre agli altri. La soluzione e la salvezza stanno in noi stessi: non è compito degli altri. Appare indispensabile condannare ogni forma di razzismo e di sopraffazione che riguardano gli altri. Non si è credibili contro i leghismi se poi ci si abbandona a una sorta di sterile sentimento di superiorità o anche ad atteggiamenti nei confronti degli altri. Occorre, certo, fare i conti con gli stereotipi che ci riguardano, ma anche, come diceva Croce, cercare di capire se non siano stati originati anche da comportamenti e rappresentazioni delle stesse popolazioni. Occorre contrastare con argomenti le immagini negative, con la consapevolezza che lo stereotipo, però, va negato con i comportamenti, con i fatti, con scelte coraggiose. Certo di fronte a separatismi che permangono, a razzismi e leghismi che nascono in Europa, i problemi non si risolvono soltanto confutando, come è giusto, immagini negative esterne e interne. Servono progetti. Serve un’identità da costruire sul «fare» e non soltanto sull’ «essere» (che da noi diventa «presunzione» di essere o apparenza). Serve però un fare eticamente orientato, con un telos, una prospettiva, un’utopia. Un’identità come pratica, come progetto, come continua costruzione, che non dimentichi il passato e la tradizione, sappia invece recuperarli come memoria e per i segni attuali che inviano, e si proietti, con fatica, nel presente e nel futuro. Soltanto allora paesaggi, bellezze, montagne, colline, coste, mare, sole, clima, varietà e mescolanza di prodotti, organizzazione degli spazi, ritualità, tradizioni culturali, religiosi e alimentari, rapporti familiari e comunitari possono essere assunti come elementi costitutivi di un’identità che non è data bella e pronta, consegnata una volta per sempre. I molteplici e colorati elementi costituitivi dell’identità potranno diventare delle risorse a condizione di saperli leggere nella loro storicità e mobilità, nella loro complessità, nella loro ambiguità. Essi possono essere la linfa di una nuova consapevolezza, i materiali con cui affrontare nuove sfide, ma anche una sorta di camicia pesante di cui è difficile liberarsi e di cui si può restare prigionieri. Paesaggi, luoghi, valori e pratiche, frutto di complesse vicende storiche, di mille incontri e scontri di popoli, di aperture e di chiusure, sono segnati da una sottile linea d’ombra. Possono costituire punti di forza o di debolezza, tratti di un’identità da rivendicare o di un’identità angusta da superare. «Persuasione», come diceva Carlo Michelstaedter (La persuasione e la rettorica, 1982), è il tentativo sempre vanificato dalla manchevolezza irriducibile della vita, di giungere al possesso di sé stessi. Non di meno la persuasione è una via da perseguire per contrastare quanto più possibile la retorica, le ombre, le favole, i pregiudizi che occultano la «verità» e la possibilità di cambiare lo stato delle cose.

Nota. Questo scritto è il testo di una relazione (dal titolo “L’identità: tra retorica e persuasione”) presentata al seminario di studi “La Calabria che vogliamo: Istruzione, Alta formazione, Cultura e Beni Culturali” che si è svolto al Museo Archeologico in occasione dell’incontro sulle identità che si è svolto a Reggio Calabria al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, giovedì 3 ottobre alle ore 9. 30, promosso dell’Associazione ex Consiglieri Regionali della Calabria e poi pubblicato sulla rivista della stessa Associazione. Eravamo ancora lontani dall’esplosione della xenofobia antiimmigrati e anche dal successo elettorale della Lega e dei localismi al Sud e in Calabria. Proprio per questo mi sembra opportuno riproporre uno scritto datato, ma ancora attuale. Gli stereotipi e gli autostereotipi, le narrazioni “meditarreneiste” e retoriche, senza alcuna profondità storica e problematicità antropologica, sulla Calabria e su Sud purtroppo continuano a prosperare su fogli, riviste, giornali cartacei e on line.

Su queste tematiche mi sono diffusamente soffermato già a partire da inizio anni Novanta del secolo scorso. Per ulteriori riferimenti, approfondimenti e indicazioni bibliografiche mi sia consentito rinviare ai miei: La razza maledetta. Origini del pregiudizio antimeridionale (Manifestolibri, 1993; n. ed. ampliata 2011) e Maledetto Sud (Einaudi, 2013).

Si ringrazia Salvatore Piermarini, autore delle foto, per la sua generosa disponibilità.