La ragionevole follia di mettere fine al regionalismo.- di Guido d’Orsi

Grande è la confusione sotto il cielo d’Italia. Gli organi istituzionali pubblici in forte polemica tra di loro, come e assai più che in primavera, nella prima ondata del virus. Il contagio si diffonde quasi incontrollabile, gli esperti parlano a ruota libera, i tamponi latitano (e si possono fare a pagamento se non vuoi attendere le calende greche), il sistema ospedaliero in crisi, i medici e il personale paramedico chiede soccorso, i ministri a cominciare dal loro coordinatore (il presidente del Consiglio) balbettano, e i sedicenti “governatori” urlano, sgomitano, prima chiedono autonomia decisionale, poi la rigettano sulle spalle del governo – sempre più debole ed esangue, e Conte che ripete “l’obiettivo è arrivare a fine legislatura”.

Il quadro è stato tracciato efficacemente da Francesco Pallante (il manifesto, 8 novembre). Ma davvero si resta basiti davanti allo spettacolo a dir poco inverecondo cui stiamo assistendo, se possibile aggravato dalla sovraesposizione mediatica dei personaggi sulla scena: scienziati, tecnici, amministratori, politici e, immancabile, il corredo dei commentatori professionali da talk show.

Lasciamo stare i casi surreali come quello calabrese, con la doppia nomina di un commissario per la sanità (due personaggi ineffabili, bell’esempio di mancanza di professionalità loro e di totale assenza di serietà del governo); oppure la infame campagna pubblicitaria della Regione Lombardia battezzata con atroce arguzia “The covid dilemma”, che ha lo scopo di scaricare sulla cittadinanza le colossali inefficienze del ceto amministrativo locale e i turpi traffici del presidente Fontana (il manifesto mostra una scritta sovrapposta al volto di una ragazza con la finta domanda: “Indossare la mascherina o indossare il respiratore?”, e la risposta colpevolizzante: “La scelta è tua”); o infine il caso, di cui si sta occupando giustamente la magistratura, della Regione Sardegna, con la riapertura delle discoteche per Ferragosto, e la immediata chiusura finiti i festeggiamenti, ma con lo strascico di contagi procurato.

Al netto di tutto questo, rimane il problema principale che è l’ente Regione. Alla stregua dei fatti, oggi dobbiamo chiederci, seriamente, se l’introduzione della Regione nell’ordinamento della Repubblica non sia stato un errore dei Costituenti. Errore, se tale fu (come ritengo) compiuto in perfetta buona fede, nell’idea che un po’ di decentramento amministrativo sarebbe stata cosa buona e giusta.

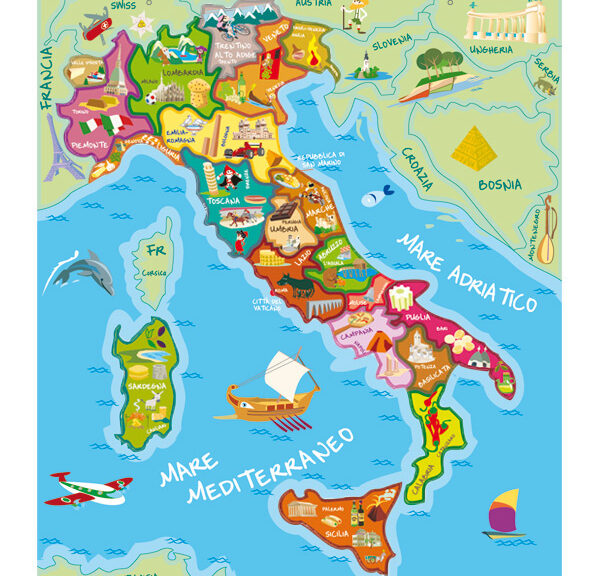

E le Regioni, creazioni astratte, prive di un sostrato culturale e di un fondamento storico, si sono rivelate semplicemente centri di distribuzione e distruzione di risorse, senza produrre alcun valore aggiunto alla macchina statale. Ma come ricordava Pallante, i guai sono poi arrivati a valanga, negli ultimi vent’anni, soprattutto gli effetti della manomissione del Titolo V della Carta Costituzionale, e la concessione di poteri enormi all’Ente Regione sulla sanità innanzi tutto, con gli strateghi del cosiddetto Centrosinistra, pronti a gettarsi all’inseguimento della Lega (che allora sbraitava sul “federalismo”) e a sacrificare poteri dello Stato.

Gli effetti eccoli qua. Impotenza dell’ente centrale, contenzioso incessante tra Stato e Regione, inefficienza totale della pubblica amministrazione, crollo del sistema sanitario e crisi di quello scolastico – l’uno e l’altro finora in piedi, benché a mal partito, solo per l’abnegazione del personale – e via seguitando. Allora, perché non prendere il toro per le corna? Lanciamo una campagna per una riforma della Costituzione: stavolta facciamola noi, dal basso, non aspettiamo che arrivino i guastatori, i Renzi, e i Salvini e compagnia cantante: perseguiamo due obiettivi.

Obiettivo minimo cancellazione delle modifiche al Titolo V del 2001, con recupero allo Stato di funzioni delegate alle Regioni; e se vogliamo esagerare diamoci come obiettivo massimo l’eliminazione dell’Ente Regione, e invece, piuttosto, rivitializziamo le Province, che d’altronde, nella storia d’Italia hanno un’antica e nobile tradizione, a differenza delle Regioni. E hanno una dimensione che effettivamente può avvicinare l’istituzione alla cittadinanza. Restituiamo loro competenze e prerogative, con juicio, naturalmente. Per porre fine al cosiddetto “regionalismo”, alla destrutturazione della Repubblica, alla distruzione della stessa unità nazionale.

Vogliamo tentare questa ragionevole follia?

da “il Manifesto” del 13 novembre 2020