Chi di solito osserva le condizioni presenti dell’Italia e le confronta con quelle degli altri Paesi avanzati osserva ormai da anni che esse sono di gran lunga peggiori in molti ambiti della vita nazionale: arretramento del livello medio delle retribuzioni, disuguaglianze sociali e territoriali, disoccupazione, precarietà del lavoro, condizioni della scuola, numero dei laureati, risorse per la ricerca, perfino regresso demografico, il segnale meno controvertibile – per lo meno nella società della crescita – della decadenza di un Paese. Tale evidente disparità dello stato della nostra vita sociale ci impone uno sforzo di analisi che vada oltre le cause generali che da 30 anni fanno arretrare le condizioni dei ceti popolari in gran parte dei Paesi europei e del mondo.

Le pratiche neoliberiste, vale a dire i programmi del capitalismo scatenato, messi in atto da un servizievole ceto politico, sono stati applicati in Germania come in Francia, in Spagna o nel Regno Unito, ma è in Italia che esse sembrano avere effetti così marcatamente disgregatori. Perfino sul piano politico e di governo: due esecutivi tecnici, adesso uno di destra destra, con a capo un’erede del neofascismo del dopoguerra. Io credo che se non si vuole restare sulla superficie della questioni bisogna cercare spiegazioni all’ anomalia italiana nelle strutture profonde della nostra storia nazionale. Occorre gettare uno sguardo ai caratteri originali della nostra vicenda civile, alla cultura antropologica degli italiani. Può apparire azzardato nel 2023 tentare di spiegare la grave involuzione dell’economia e della società di oggi interrogando contesti troppo lontani nel tempo. Ma occorre considerare innanzitutto che alcuni caratteri di un popolo durano nei secoli anche se si trasformano con il mutare complessivo della società.

«La mentalità – scriveva Fernand Braudel – è la più tenace delle strutture», uno strato di roccia culturale che il trascorrere dei processi e degli eventi intaccano solo in parte. D’altronde, in tutte le epoche di involuzione e regresso i fondi più oscuri del passato sembrano riemergere e farsi vivi, sia pure in nuove forme. E oggi viviamo non un rinculo, ma un clamoroso collasso di civiltà.

Naturalmente, non è certo il caso di rammentare che la teorizzazione del “particulare” di Francesco Guicciardini della realtà umana, vista come un aggregato incomponibile di egoismi, sia fiorita sintomatologicamente in Italia, per giunta nel cuore del Rinascimento, la fase più alta della nostra storia. Nè tanto meno rammentare che tre secoli più tardi, nel Discorso sopra lo stato presente dei costumi degli italiani Giacomo Leopardi poteva osservare «che l’Italia è, in ordine alla morale, più sprovveduta di fondamenti che forse alcun’altra nazione europea». Basti considerare che la sua secolare frantumazione civile, la lacerazione politica dei suoi ceti, anche all’interno delle città, vanto e splendore della nostra storia, ma agenti permanenti di disunione, hanno imposto all’Italia quasi quattro secoli di servaggio a potenze straniere. Il Paese che nel tardo medioevo aveva conseguito il primato economico e finanziario in Europa e nel Mediterraneo era rimasto un nano politico e aveva dovuto attendere il 1860 per avviare il processo di unificazione delle sue sparsa membra e conseguire l’indipendenza nazionale. Uno Stato-Nazione, tuttavia, che non riuscirà mai a conseguire un assetto egemonico.

Ma occorre cogliere l’essenziale della tragica originalità della nostra storia lunga: genio individuale delle élites, creatività e inventiva, spirito di intraprendenza dei ceti popolari, vivissimo senso artistico, intrecciati inestricabilmente a individualismo anarcoide, indisciplina civile, inclinazione a costituire fazioni e logge, assenza di classi dirigenti dotate di visione unitaria. E il filo rosso che giunge oggi fino a noi è rintracciabile in due aspetti che carsicamente riaffiorano nella vita nazionale. Uno è il carattere elitario e separato dei gruppi di potere, l’altro è la frantumazione dei ceti popolari, divisi dai dialetti, dalle forme della vita religiosa, dalle culture gastronomiche, dalle tradizioni politiche, ecc. Vale a dire da quella straordinaria varietà e diversità di caratteri che sono anche una straordinaria risorsa, la ricchezza della nostra storia.

Fino a metà Novecento il carattere separato delle élite si è manifestato plasticamente nel mezzo della comunicazione collettiva: la lingua nazionale. Finché non è arrivata la Tv, come ricordava Tullio De Mauro, l’italiano era appannaggio dei ceti borghesi colti, mentre gran parte delle masse popolari comunicava con la ricca costellazione dei nostri dialetti. Evidentemente non era bastato quasi un secolo di unità perché tra il nostro popolo si realizzasse una piena comunità linguistica.

Ma il distacco elitario delle forze dominanti, della nostra borghesia, per lo meno di sezioni più o meno ampie di essa, si è manifestato in maniera molto più grave e cruenta sotto il profilo politico. Esso ha preso le forma della infedeltà al “contratto” della Stato-nazione, tramite una serie di varianti di rottura delle regole, di eversione, di secessione, di violenza anche terroristica. Se ne può fare un rapidissimo elenco. Un riepilogo anche sommario di fatti salienti del nostro passato consente infatti di comprendere in quale storia siamo immersi. Chi ricorda più oggi la parola d’ordine, a fine ‘800, del “ritorno allo Statuto” lanciata da alti esponenti del mondo politico nazionale? Vale a dire la richiesta di un assoggettamento del governo ai poteri del re, che svuotasse la funzione del Parlamento? E l’imposizione, in quegli stessi anni, dello stato d’assedio contro i lavoratori di Milano che tumultavano per il pane? E le sparatorie contro la folla dei manifestanti ordinate dal generale Bava Beccaris che lasciò 80 morti in strada? E chi ricorda che il nostro ingresso nel macello della Prima guerra mondiale fu deciso da un colpo di mano del re e di pochi politici, che siglarono il Patto di Londra a insaputa del Parlamento e contro la volontà della maggioranza del popolo italiano?

Certo, la ferita più grave è il fascismo, il “colpo di Stato” che liquidò gli ordinamenti liberali, la risposta di quasi tutta la borghesia italiana all’irrompere delle masse popolari nella vita politica nazionale, dopo l’esperienza della guerra. Ma la volontà di sottrarsi al patto degli ordinamenti nazionali si è manifestata anche in forme localizzate. Ad esempio, sul finire della Seconda guerra. Pochi giovani oggi ricordano i moti del separatismo siciliano, il tentativo di gruppi di borghesia isolana, favorito dai servizi segreti americani e inglesi, di costruirsi un potere separato, uno Stato siciliano autonomo. E forse che i 75 anni dell’Italia repubblicana sono meno ricchi di tentativi e di pratiche di eversione? Chi ha dimenticato i tentativi di colpi di Stato nel 1964 e nel 1970?

Chi non ricorda la risposta sanguinaria con cui oscuri settori degli apparati statali hanno cercato di intaccare i rapporti di forza e le conquiste sociali guadagnati dalla classe operaia con le lotte del biennio 68-69? Un pagina infame della nostra storia che ha sparso il sangue di centinaia di vittime innocenti, a partire dalla bomba alla Banca dell’agricoltura a Milano, nel 1969, sino all’attentato alla Stazione di Bologna nel 1980, con in mezzo la strage di Piazza della Loggia a Brescia, l’attentato al treno Italicus e tanti altri oscuri episodi di violenza terroristica. E chissà quale ruolo hanno giocato i servizi segreti di Paesi di cui siamo fedeli e servizievoli alleati.

Ma l’infedeltà, la fellonia di parti estese di borghesia nazionale si manifestano ancora oggi in forme diversissime, normalmente senza il ricorso alla violenza. Come dimenticare, tanto per restare al lungo periodo, la longevità secolare di almeno due criminalità organizzate, la mafia siciliana e la camorra? E potevano durare e prosperare così tanto queste organizzazioni senza legami segreti con pezzi dello Stato e della borghesia imprenditoriale e dei colletti bianchi? Basti dire che il più potente uomo di Stato della cosiddetta prima Repubblica, Giulio Andreotti, è risultato legato alla mafia da una sentenza della Cassazione.

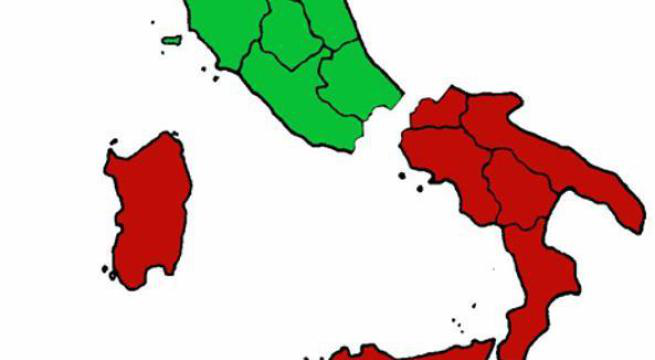

Oggi, inoltre, lo spirito di diserzione e di rottura dell’unità del Paese si manifesta in maniera incruenta ma gravissima attraverso l’iniziativa della Lega, seguita da altri presidenti di regione, mirata a realizzare la cosiddetta autonomia differenziata. E non si creda che si tratti di una mera trovata elettoralistica di alcuni dirigenti politici. Dietro di essa c’è la profonda pulsione separatista di vaste aree della borghesia imprenditoriale del Centro-Nord, che guarda al Mezzogiorno come a un intralcio alla sua espansione in Europa. È la stessa pulsione che da decenni spinge vasti settori della nostra borghesia a evadere le tasse, a trasferire ingenti fortune nei paradisi fiscali, a rompere il patto di mutua cooperazione tra le classi, che è il fondamento stesso dello Stato moderno: la contribuzione fiscale.

Voglio terminare questa rapida rassegna ricordando che il tradimento degli interessi nazionali si viene realizzando anche nel pieno rispetto delle forme istituzionali. Non mi riferisco qui al presidente della Repubblica, che accetta di buon grado la violazione della nostra Costituzione approvando la continuazione dell’invio di armi in Ucraina, ma all’ex presidente del Consiglio. Ricordo che Mario Draghi si è insediato a capo del governo in un momento grave della vita nazionale. L’opinione pubblica era tramortita dalla pandemia del Covid-19, sotto lo shock collettivo più grave della storia repubblicana. Allora l’ex presidente della Bce godeva di un prestigio indiscusso, di un’autorevolezza che forse così totalitaria non era mai arrisa ad alcun altro presidente del Consiglio.

Ebbene, Mario Draghi aveva il potere di porre mano alla più importante riforma legislativa possibile per arrestare il declino dell’Italia, la riforma fiscale. Nessuna patrimoniale, solo un fisco progressivo che nel giro di qualche anno avrebbe in parte riequilibrato le laceranti disuguaglianze dei redditi in Italia, ridare slancio e fiducia alla nostra vita e collettiva. Com’è noto, la sua riforma ha tolto uno scaglione e favorito i ceti medio-alti. Nessuna iniziativa di contrasto all’evasione fiscale. Il filo rosso della sedizione non si è spezzato: un rappresentante della finanza internazionale ha giocato a favore della sua classe di appartenenza, contro gli interessi del suo Paese.

Questa storia di secessioni, com’è noto, ha subito un arresto e una controffensiva popolare con la nascita della Repubblica, la Costituzione, l’avvento dei partiti di massa, la costituzione di solide strutture sindacali. Senza questa nuova pagina di storia, nata dalla Resistenza antifascista, il nostro Paese difficilmente avrebbe retto a tutti i tentativi di abbattere lo Stato democratico, alle trame della P2, ai vari terrorismi, compreso quello delle Brigate rosse.

Ma c’è una parte di questa nuova storia che inizia col dopoguerra che ci interessa per riafferare il nodo della seconda originalità negativa del carattere degli italiani, a cui abbiamo fatto cenno: la disunione anarcoide dei ceti popolari. Tra la fine degli anni 40 e gli anni 70 i partiti di massa sono stati il collante che ha sottratto i lavoratori e le masse proletarie alla loro dispersione e irrilevanza politica e li ha trasformati in società civile consapevole. Non si apprezzerà mai abbastanza l’opera gigantesca del Partito comunista italiano che in tre decenni ha trasformato la massa disgregata di braccianti, operai, impiegati, piccoli imprenditori, intellettuali, in una comunità politica, culturale, spirituale. In tre decenni questo partito ha realizzato un’opera di nation building, di costruzione della nazione, di plasmazione e disciplinamento civile di una parte estesa di società, sconosciuta in tutta la nostra storia precedente. Quasi un “Paese parallelo” a quello reale.

È per tale ragione che oggi la dissoluzione dei partiti di massa fa regredire e disgrega più gravemente che in altri Paesi il tessuto della società civile in Italia. È in questo carattere originario anarcoide di ritorno che occorre cercare la speciale debolezza della sinistra italiana. Da noi l’egocentrismo individualistico dell’antropologia neoliberista ha riportato indietro, in un certo senso, le lancette della storia, che certo rielabora il passato in forme sempre nuove, ma pur lo conserva e ripropone. La sinistra in frantumi andrebbe inquadrata in questo drammatico percorso. Per tale ragione l’opera più rivoluzionaria che le forze politiche possono intraprendere in Italia non consiste tanto nell’elaborare un programma di riforme radicali.

Questa è la premessa. Il compito gigantesco cui metter mano è lo sforzo costante, tenace e irriducibile, questo si altamente politico e dotato di respiro strategico, di ricucire con tutti i mezzi la soggettività polverizzata delle forze in campo, lasciate sul terreno da una lunga serie di errori, settarismi, sconfitte, egolatrie narcisistiche dei capi. La creazione di un nuovo tipo di partito politico, una nuova aggregazione collettiva in grado di governare il pluralismo pur creativo delle menti disseminate e attive sui territori, è la grande sfida da affrontare. È qui la chiave di volta.

L’egemonia del neoliberismo è in frantumi e il capitalismo non sta tanto bene, ma sopravvivono e ci trascinano nella loro rovina, perché non riusciamo ad offrire alla grandi masse, che chiedono di essere protette e rappresentate, se non la nostra impotente frantumazione.

da “Left” del 31 gennaio 2023