Cari amici di Catanzaro,

poiché nei prossimi anni si giocherà una partita importante per il destino della città, io che ci sono nato e, pur non vivendoci più da quasi 50 anni, ho con essa profondi legami, mi sono permesso di elaborare questo progetto che sottopongo alla vostra attenzione.

Una premessa.

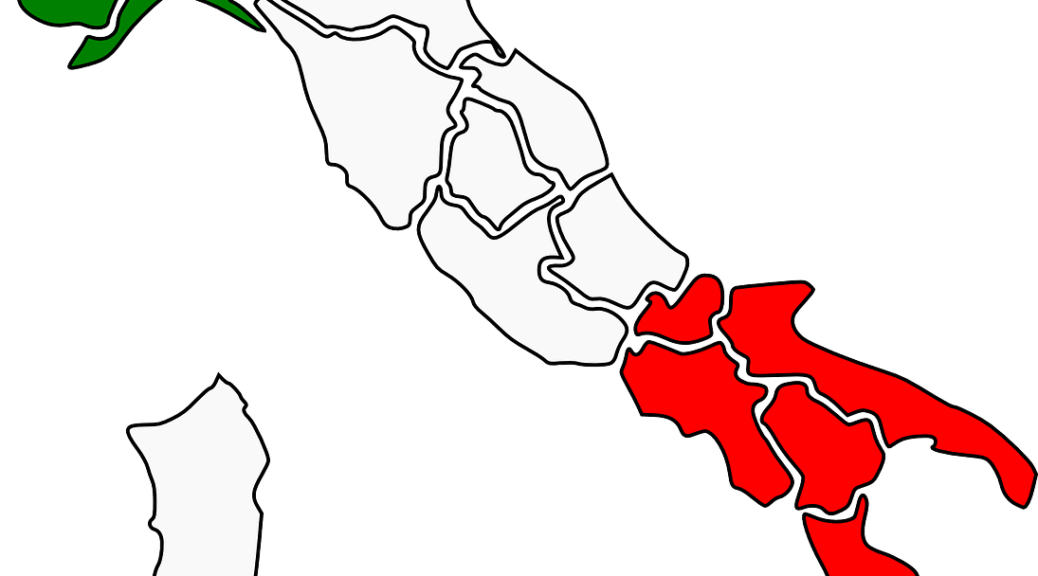

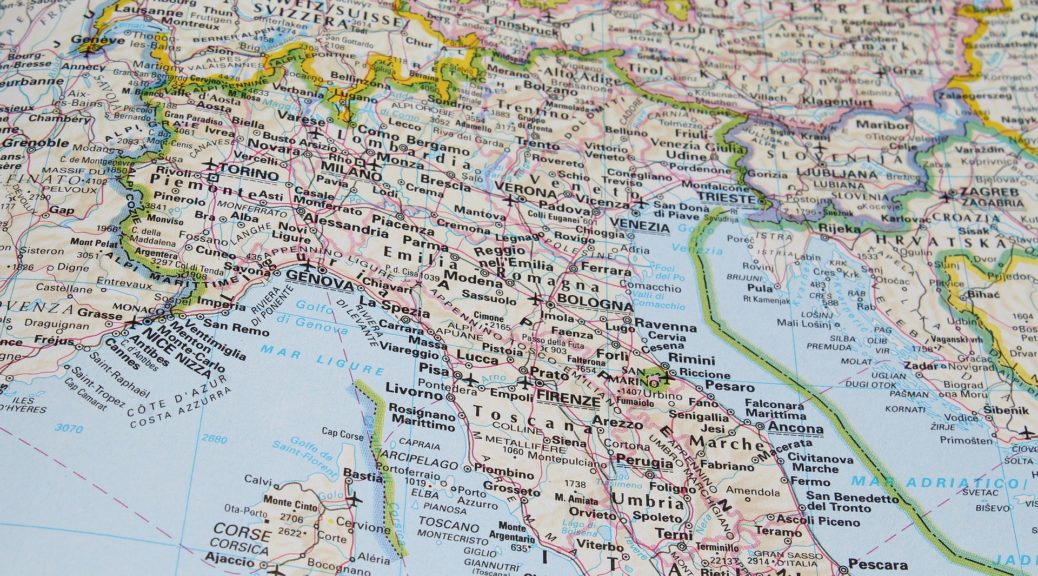

Benché sempre più coperto di cemento e di asfalto, che hanno cancellato, negli ultimi anni, tante campagne e terre incolte, il territtorio del comune di Catanzaro, esteso per poco più di 11 mila ettari, conserva ancora la metà della sua superficie occupata dall’agricoltura. Ospita al suo interno circa 900 aziende che producono prodotti agricoli. A questa informazione occorre aggiungere un altro dato poco noto, che riguarda l’intera regione.

La Calabria è una delle regioni, se non in assoluto la regione più ricca di varietà di alberi da frutto d’Italia. Il che significa decine, talora centinaia di varietà di meli, peri, susine, ciliegi, fichi, peschi, agrumi, viti, ecc. Da questo sintetico quadro ci si aspetterebbe che nella città di Catanzaro tutte le mense scolastiche, gli ospedali, i dispensatori automatici degli uffici, fossero costantemente riforniti (anche attingendo alle campagne della provincia) da frutta fresca o trasformata, da succhi di frutta e spremute di vario genere, provenienti da agricoltura biologica o biodinamica.

Così come, almeno d’estate, quando la frutta abbonda di solito nei nostri mercati e mercatini, dovrebbe essere normale avere a disposizione decine di varietà di pesche, di susine, di uva, di fichi.

Invece è noto che niente o quasi niente accade di tutto questo. Poche scuole riescono a rifornirsi di frutta biologica durante l’anno. E d’estate è sempre più raro mangiare frutta prodotta nel nostro territorio o per lo meno in Calabria. Quel che abbonda è merce industriale, pochissime varietà, generalmente scadenti e di scarsa sapidità. Un paio di varietà di fichi del nostro territorio, (quando ne esistono centinaia) e la solita uva da tavola, buona certamente, ma limitata a un paio di varietà,Italia e Regina.

Qualcuno mangia più la nostra superba uva Zibibbo? Riuscite ancora ad assaggiare una delle nostre pesche, succose e gustose di un tempo? O le antiche, sode e saporite Percoche? Solo pesche belle a vedersi, ma senza sapore. In genere vengono dall’Emilia e dirò più avanti come sono prodotte.

A me è accaduto d’inverno, alcuni anni fa (mi auguro che nel frattempo la situazione sia cambiata) di chiedere in più occasoni, in vari bar della città, una spremuta di arancia e di sentirmi rispondere dal cameriere con una domanda: “Fanta?”.

Spero che voi cogliate la gravità un po’ ridicola di tale risposta. Noi lasciamo marcire sul campo le nostre arance e vendiamo nei bar il prodotto industriale di una multinazionale. E’ un esempio, piccolo certamente, ma significativo di un quadro generale drammatico della nostra economia, della sua dipendenza “coloniale” anche per i beni derivati dall’agricoltura.

Noi non riusciamo a produrre ricchezza dalle nostre terre, con il nostro vantaggiosissimo clima, con i nostri saperi agronomici, le nostre tradizioni artigianali e culinarie, e veniamo colonizzati dai prodotti fabbricati in altre parti del mondo.

Nel gesto di consumare un’aranciata Fanta, così come le pesche da agricoltura industriale dell’Emilia, sono condensate varie conseguenze di ordine economico, culturale, salutistico. E’ ovvio che se compriamo frutta o sue trasformazioni provenienti da fuori, noi diamo il nostro denaro ad altre economie e impoveriamo il nostro territorio. Ma in questo modo noi rinunciamo a un prodotto sano, coltivato in loco, fresco, preferendo un bene non solo scadente, ma potenzialmente dannoso per la salute. Sapete perché le pesche che giungono nel nostro mercato hanno un bel colore e risultano tutte uguali, ma sanno di niente? Perché sono pesche “agli ormoni”.

In natura non accade che i frutti maturino sulla pianta tutti insieme e poiché nelle aziende agricole industriali, dove la raccolta delle pesche è meccanizzata, occorre che la macchina raccoglitrice trovi i frutti nello stesso grado di maturazione.Per ottenere tale risultato gli imprenditori, poco tempo prima della raccolta, spruzzano sulle piante dei preparati con ormoni vegetali (auxine), così che i frutti maturino tutti insieme.

Credete che la perdita dei nostri frutti, verdure, legumi, cereali tradizionali e dei piatti collegati con questo nostro patrimonio di beni e di cultura, sia senza conseguenze per la nostra salute? Una sola, autorevolissima testimonianza, relativa a tutto il nostro Sud, che negli ultimi anni ha perso tanta agricoltura e cucina tradizionale.Nel 2006 un rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità relativo alla diffusione dei tumori in Italia scriveva “…A mano a mano che abbiamo abbandonato le nostre agricolture tradizionali, la nostra antica alimentazione, acquisendo gli standard dei consumi industriali, ci siamo sempre più esposti alle malattie degenerative…”

Un polo agricolo e scientifico

E’ possibile invertire questa tendenza, che ovviamente riguarda più generalmente le nostre campagne? Un declino che spopola paesi, impoverisce famiglie, distrugge la biodiversità, desertifica territori? Oltre che necessario, credo che sia possibile e che anzi il rovesciamento di tale tendenza possa costituire un progetto in grado di appassionare i catanzaresi ed entusiasmare i nostri giovani più intraprendenti. La condizione preliminare di questa inversione è un mutamento culturale.

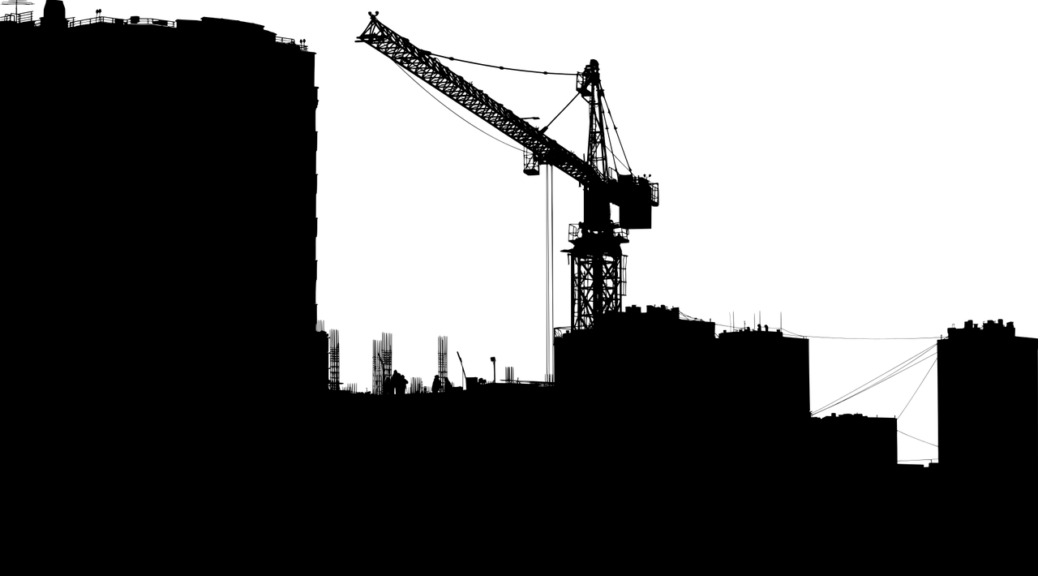

Occorre guardare al territorio non più come una realtà inerte, in attesa di essere “valorizzato” con la costruzione di case e centri commerciali (veri centri di raccolta dei nostri soldi che vengono portati altrove), ma come luoghi fertili, potenziali produttori di beni e di ricchezza.

Qui vi risparmio tutti i problemi di cui soffre l’agricoltura calabrese, meridionale e italiana per responsabilità della Politica Agraria Comune. Cercherò di mostrare quel che è possibile fare anche nelle presenti condizioni. E il punto di partenza del progetto è un luogo dove si scontrano le due contrapposte visioni del territorio: quella che lo vuole utilizzare per costruire edifici e quella che vuole farne leva di economie, di attività agricole e artigianali. E dunque quale punto di partenza più importante per sfidare una vecchia cultura e imporre una nuova visione di economia, dell’area di Giovino?

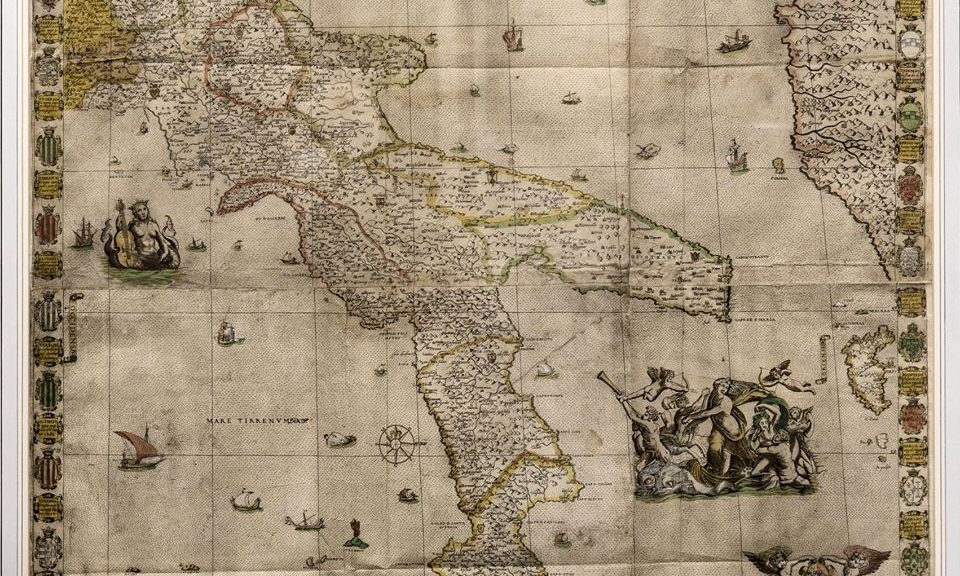

L’area di questo quartiere nei pressi di Catanzaro Lido, caratterizzata dalla presenza di un’ampia pineta lungo il mare e da una distesa di dune popolate da piante selvatiche e rare, è molto più vasta di quanto si creda: circa 240 ettari, occupata da case, strade, ma anche orti, aziende agricole, campagne, aree incolte. Per questo vasto territorio il Comune di Catanzaro ha in progetto una lottizzazione per costruire prevalentemente edifici e io invece credo che sia possibile avviare un nuovo corso di intrapresa economica, un modo avanzato e moderno, ambientalmente sostenibile, di dare valore al territorio.

A Giovino potrebbe nascere un “Parco delle Varietà Frutticole Mediterranee”, un’area in cui si raccolgono e coltivano le centinaia e centinaia di varietà dei nostri alberi da frutto. Oggi molte di queste piante sono presenti nei vari vivai della regione, presso i privati che le coltivano in modo amatoriale, disperse e spesso abbandonate nelle nostre campagne. Ma non formano aziende agricole vere e proprie fondate sulla varietà. Per costituire il Parco occorre dunque un’opera preliminare di raccolta a cui possono concorrere tanti nostri bravi agronomi. Non si creda che sia un’operazione del tutto nuova.

Ad Agrigento, nella Valle dei Templi, alcuni agronomi dell’Università di Palermo hanno costituito, anni fa, il Museo vivente del mandorlo: un vasto giardino con centinaia di piante che producono mandorle e che tra febbraio e marzo attraggono folle di visitatori per la loro fioritura spettacolare. Certo, Giovino non è la Valle dei Templi, ma insieme alla Pineta e alle sue dune fiorite il Parco aggiungerebbe un elemento di attrazione non trascurabile.

Ricordo che anche in Calabria esiste un “parco” costituito dalle varietà di una sola pianta: un ciliegeto nel quale alcuni agronomi, tra cui Antonio Scalise e Franco Santopolo, hanno raccolto decine di varietà antiche di nostri ciliegi che ora crescono nelle campagne di Zagarise. In questo stesso comune è stata realizzata una piantagione di varietà di peri, meli e susine tradizionali. Ma l’esempio più importante che io conosca sono i cosiddetti Giardini di Pomona, realizzati nelle campagne di Cisternino, in Puglia, da Paolo Belloni. Qui, questo solitario amatore è riuscito a piantare circa mille piante da frutto, di cui oltre 400 varietà di fichi.

Naturalmente, accanto al Parco dovrebbero sorgere uno o più vivai, dove le varietà vengono riprodotte e vendute, così da sostenere la diffusione di una frutticultura fondata sulla varietà e sulla qualità in tutte le campagne del comune di Catanzaro, dentro la città, anche nei giardini, nelle aree degradate e nude, e potenzialmente nel resto del Sud.Giovino dovrebbe diventare il modello e il centro d’irradiazione di una nuova arboricoltura di qualità, fondata sulla ricchezza della varietà. E’ ovvio che la riscoperta delle varietà antiche e la messa in produzione dovrebbe riguardare anche le nostre piante orticole, i legumi, le erbe officinali, aromatiche, ecc.

Ma ciò che bisogna sottolineare è una novità storica importante.La nuova agricoltura non è un settore economico arretrato e residuale, ma un ambito avanzato e di avanguardia dell’economia del nostro tempo. Essa non si limita più a produrre carote o patate, ma crea beni molteplici e svolge, come già accade in Italia e in tante regioni d’Europa, nomerose funzioni. Nei frutteti, ad esempio, è possibile allevare a terra i volatili (polli, oche, anatre, tacchini) col risultato di contenere le erbe spontanee, fertilizzare costantemente il terreno senza dover ricorrere a concimi, aggiungere al reddito della frutta anche quello della vendita delle uova, dei pulcini, della carne.

Ma in ogni azienda agricola non industriale, accanto alla produzione normale oggi si fa trasformazione dei prodotti (vino, conserve, marmellate, miele, frutti essiccati,ecc), ristorazione, talora accoglienza turistica, didattica per le scuole, agricoltura sociale per i portatori di handicap, ecc. L’azienda agricola è inoltre un presidio territoriale, fa vivere gli abitati e i villaggi vicini, protegge il suolo dall’abbandono e dall’erosione, conserva e rinnova il paesaggio, tutela la bellezza dei nostri territori e un ambiente sano. Ai piccoli contadini oggi l’UE dovrebbe fornire un reddito di base per il prezioso lavoro che svolgono di custodi e manutentori del territorio.E questa è una battaglia in corso.

A tutte queste novità occorre aggiungere alcune importanti informazioni, decisive per far comprendere che le nostre campagne costituiscono un potenziale economico straordinario.Negli ultimi anni, grazie a un decisivo mutamento culturale, è esplosa una nuova domanda di prodotti salutistici, che riguardano sia la cosmesi sia, soprattutto, l’alimentazione.

Sempre di più vengono richiesti prodotti cosmetici non industriali, che non danneggiano la pelle, composti da materiali naturali e non chimici. Il successo straordinario che sta avendo in questi anni l’aloe rappresenta l’esempio più evidente. Ma in espansione è tutto il vasto campo degli integratori alimentari e dell’alimentazione macrobiotica, soprattutto i semi, ma anche gli oli essenziali, i succhi, le tisane,ecc. che incrementano la domanda di lino, canapa, sesamo, malva, melagrane, ecc.

Per le nostre terre, grazie alla mitezza del nostro clima, alla ricchezza della nostra biodiversità naturale, si aprono prospettive di grande interesse, che indicano nell’agricoltura, soprattutto ai nostri giovani, non un ingrato esilio di fatica e miseria, ma un campo di continue scoperte e innovazioni e di possibilità di occupazione e di reddito.

Naturalmente, fondamentale è associare alla produzione agricola la trasformazione artigianale dei prodotti.

Questo significa non soltanto accrescere il valore dei beni cavati dalla terra, ma ambire anche a un mercato più vasto, di scala internazionale.Trasformare la cipolla di Tropea in una pasta racchiusa in un vaso, o perfino in un tubetto, utilizzabile nei ristoranti, com’è stato fatto, significa farne un prodotto mondiale, con un valore simbolico che esalta un intero territorio.

Perciò a Giovino occorre progettare e incoraggiare la nascita di piccole imprese di trasformazione, in modo da formare un vero e proprio distretto agro-industriale, come ne esistono anche di dinamici e fiorenti nella nostra Calabria. Occorre uscire da una subalternità culturale non più tollerabile, che riguarda l’intero Sud. Vi ricordo che la Sicilia, il giardino d’Europa, per decenni la regione prima produttrice d’agrumi nel mondo, non ha mai creato un grande marchio d’aranciata. Della Calabria, buona seconda dopo la Sicilia, quanto a produzione, non è il caso di parlare. Basta la Fanta.

Va da sé che dove possibile, soprattutto nelle aree poco suscettibili ad uso agricolo, occorrerebbe impiantare pannelli fotovoltaici, per rendere il distretto potenzialmente autosufficiente per i suoi bisogni energetici. Così come è giusto immaginare spazi per il tempo libero, sport all’area aperta, giochi per bambini. Il diletto dei cittadini deve avere i suoi diritti a pari titolo dell’economia.

Infine. Se l’agricoltura non significa più coltivare patate e cipolle, se è un ambito complesso di attività in continua evoluzione, è evidente che occorre un contributo della ricerca scientifica per sorreggerla. A tal fine un completamento dell’intero progetto sarebbe la creazione di un Istituto per la studio della biodiversità agricola e delle piante della regione mediterranea.

Un centro di ricerca, che potrebbe connettersi con il Dipartimento di Agraria dell’Università di Reggio Calabria, col fine di studiare le potenzialità farmacologiche e d’altra natura delle nostre piante, ma anche il miglioramento varietale, le patologie, ecc. Un progetto ambizioso, in grado di attirare tante giovani intelligenze, che potrebbe essere finanziato dall’UE e che intensificherebbe anche i rapporti di collaborazione scientifca con i Paesi che si affacciano sull’altra sponda del Mediterraneo.

Cari catanzaresi,

come sapete, nel territorio di Giovino il Comune di Catanzaro intende avviare un progetto di lottizzazione: nuove case, nuovi edifici, strade, nuovi centri commerciali. Dunque nuovo cemento e asfalto, che farebbero sparire il verde degli orti e delle campagne, aumenterebbero la temperatura locale, accrescerebbero la fragilita del territorio in occasione di piogge intense, richiamerebbero nuovo traffico veicolare. Inoltre, poiché la popolazione di Catanzaro, come quella di tutta Italia, non cresce, anzi diminuisce, i nuovi abitanti di Giovino sarebbero sottratti a quelli della città. A quel punto il centro storico si svuoterebbe definitivamente e Catanzaro diventerebbe un luogo fantasma.

E’ evidente, dunque, che quello del Comune è un progetto vecchio, che dilapida in modo irreversibilie il patrimonio delle nostre terre fertili superstiti, e, anziché creare nuove economie, nuovi posti di lavoro, pietrifica i pochi capitali esistenti. Vi ricordo che oggi voi godete degli spazi e del verde del Parco della Biodiversità, perché quell’area non è stata destinata a edifici, altrimenti oggi questo patrimonio collettivo sarebbe cancellato. Lasciare ai figli e ai nipoti pietre, al posto di terre fertili, a me francamente pare un progetto insensato, ingiusto e sbagliato, contro cui ribellarsi.

foto tratta dal sito fb “Dune di Giovino-Ultima spiaggia”.