L’editoriale di Massimo Razzi ha avuto il merito di aprire un dibattito sull’unificazione dell’area urbana di Cosenza e sul consenso e sulle criticità che questa operazione comporta, interpretando il suo ruolo di direttore di un giornale regionale nel modo più alto ed esemplare.

Voglio dir subito che le supposte economie di scala e i presunti maggiori finanziamenti che si otterrebbero unificando, solo quantitativamente, i tre o quattro Comuni in una città più grande e popolosa non credo che siano davvero decisivi, ammesso che si concretizzino davvero. Quel che più mi preme è capire se la costituzione di una città unica della Media Valle del Crati possa migliorare lo spazio e la vita dei cittadini che vi abitano.

Credo che non sia possibile progettare l’unificazione -né da un punto di vista urbanistico, né da un punto di vista sociale, economico e culturale-prescindendo da una visione più ampia di quella che si può avere dai singoli campanili. La città dovrebbe esser governata avendo un’idea complessiva di tutta la Media Valle del Crati, di come possa armonicamente svilupparsi, di quali interventi strutturali ed infrastrutturali abbisogna e di quali improrogabili ricuciture e restauri necessiti questo vasto territorio.

L’unificazione, senza un’opera preventiva di armonizzazione e risanamento del paesaggio urbano, servirebbe solo ad aumentare quantitativamente quello che Rem Koohlaas (2001) definisce lo spazio-spazzatura, lo junkspace inutilizzabile dai cittadini, ma, con il tempo, eventualmente edificabile.

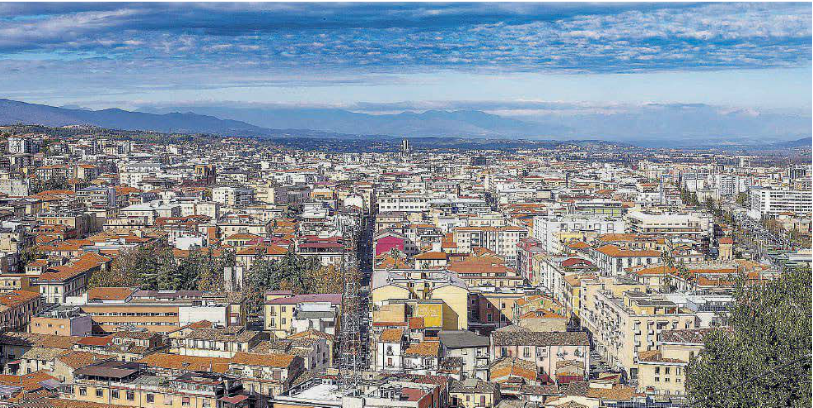

Non è discutibile che il centro di questo territorio sia la città di Cosenza perché senza di essa non sarebbe stato storicamente possibile che si sviluppassero gli altri paesi e casali. È evidente che non può che essere Cosenza il centro della conurbazione e che quest’ultima debba chiamarsi nello stesso modo. Cosenza ha, del resto, una antica storia di primazia perché, dal IV fino al II secolo a.C., è stata la capitale di questa parte del territorio dei “Brettii” e, più tardi, come colonia augustea e ‘municipium’ è stata il centro dell’”ager Consentinus”, esteso lungo la media valle del Crati.

Cosenza ha continuato, poi, ad essere non solo la capitale della Calabria Citeriore fino “aujord’hui”, essendo stata la città dell’Accademia cosentina e di Telesio, ma, in particolar modo, una città non infeudata e, quindi, a differenza di molte altre città meridionali, formalmente autonoma e indipendente.

La città è cresciuta, soprattutto nel secondo dopoguerra, per mezzo di apporti di popolazioni provenienti da tutta la provincia. Prendendo in considerazione tutta l’area urbana si è passati, grossomodo, da 40.000 a 110.000-130.000 abitanti in pochi decenni. I cosentini da più di tre generazioni sono, ormai, una esigua minoranza.

Chi scrive è l’esempio archetipico dell’abitante dell’area urbana: nato a Cosenza da un padre sanlucidano e una madre fuscaldese e, appena sposato, andato a risiedere in uno dei quartieri nuovi di Rende. Quando mi si chiede di dove sono rispondo, senza esitazione, che sono cosentino così come la maggior parte dei miei amici e conoscenti che ha, più o meno, la mia stessa storia. I quartieri nuovi di Rende, Castrolibero e, ora, anche Montalto sono abitati da vecchi cosentini, da neo-cosentini e da mai-cosentini che sarebbero diventati neo-cosentini se avessero trovato casa nel territorio del Comune capoluogo.

È del tutto evidente che il repentino, tumultuoso e disordinato inurbamento ha creato, e crea, notevoli difficoltà identitarie ai cittadini vecchi e nuovi, ma soprattutto ai mai-cosentini. L’unificazione formale dell’area urbana accompagnata da una radicale riprogettazione urbanistica condivisa con i cittadini potrebbe dare, forse, la possibilità che si formi un’identità riconosciuta e riconoscibile per i tanti cittadini che abitano in questo ampio territorio.

La città che vorrei dovrebbe essere costituita da un’area urbana che avesse come centro direzionale, culturale ed identitario Cosenza con il suo Centro storico restaurato e rivitalizzato, il suo Teatro, i suoi Musei, le sue biblioteche, i suoi antichi palazzi, i suoi uffici, le sue vie di negozi, le sue piazze antiche e moderne rivitalizzate.

Vorrei anche che- così come il Centro storico e le colline intorno alla città- tutta l’area otto-novecentesca di Cosenza sia sottoposta a tutela paesaggistica dal Ministero della Cultura e che lo siano pure le due rive del Crati, in tutto il suo percorso urbano, per impedire che si continui a consumare suolo. Sarebbe, inoltre, necessario che scompaiano le ‘perequazioni edilizie’ favorite dall’adottato, ma non ancora approvato, Psc che furbescamente si sostiene essere a “consumo di suolo zero”.

L’area urbana di Cosenza ha già, è vero, nel proprio territorio una città urbanisticamente ben disegnata come quella di Rende Nuova, verdeggiante d’alberi, con i suoi palazzi residenziali e i relativi servizi. Una città che contiene anche un polo propulsivo e innovativo rappresentato dall’Università, ma anche da aziende a tecnologia avanzata, magari spin-off dell’Unical che si sono insediate e che possono insediarsi nella sua zona industriale. Una città che, negli ultimi anni, ha subìto un evidente depauperamento del verde, si pensi ai tagli delle decine e decine di alberi ad alto fusto sani lungo le strade cittadine, e una preoccupante crescita del cemento armato che stava per essere aumentata dal nuovo Psc.

Per realizzare compiutamente ed armonicamente quest’area urbana, però, ci sarebbe bisogno, come “conditio sine qua non”, di porre termine alla colata cementizia che ha inghiottito l’antica campagna ovunque: nei territori di Cosenza, di Rende, di Castrolibero, di Montalto risalendo ad est fino alle pendici della Sila, Rovito, Celico, a sud fino a Donnici, ad Ovest fino a S. Fili.

Una metastasi cementizia che ha lasciato dietro di sé, oltre che una edilizia perlopiù corriva e dimenticabile, una sparsa moltitudine di segmenti residuali che non sono adatti né per l’agricoltura, né per abitarvi, una cementificazione che ha prodotto una terra di nessuno, il “terzo paesaggio” evocato da Gilles Clement (2005). Si poteva realizzare, come ha teorizzato Rem Koolhaas (2020) per l’Olanda, un “intermedi-stan” o terra intermedia, possibilmente alberata, e contemporaneamente provare a fare una paziente e laboriosa opera di rattoppo fra le città e le periferie, le città e le campagne.

Ho già scritto su questo giornale che, secondo gli ultimi dati Istat (2023), la Calabria ha il 42,2% di case vuote e che la cosiddetta area urbana cosentina ha il 17,5% di case disabitate: Cosenza il 20,7%, Rende il 17%, Montalto Uffugo il 14,4%. In questa area urbana, dunque, se si contano anche le 332 case vuote di Castrolibero ci sono 14.262 abitazioni vuote.

Davvero si vuole costruire ancora, davvero si vuole -grazie ai PSC (ora si chiamano così i Piani regolatori) in via di approvazione a Cosenza e a Rende- colare cemento armato nei pochi spazi rimasti liberi, utilizzando, anche, le famigerate perequazioni urbanistiche o le fasulle riqualificazioni?

L’unificazione di questa area urbana così complessa, frammentata e diseguale da un punto di vista urbanistico, sociale ed economico non può esser fatta, ‘ex abrupto’, per legge, ma dovrebbe essere l’esito finale, di un processo lungo, laborioso e faticoso di armonizzazione frutto, anche, di un raccordo fra tutela paesaggistica e Psc municipali.

Sarebbe meglio che l’unificazione iniziasse, per esempio, con l’Unione dei Comuni sperimentando la gestione unica dei servizi più importanti: i trasporti, la viabilità, i rifiuti, il welfare e la scuola. Si deve, inoltre, tener conto dell’equilibrio finanziario fra i Comuni interessati perché se sappiamo che Rende ha un patrimonio di oltre 250 milioni a fronte di circa 40 di debiti, non sappiamo, invece, a quanto ammonta il patrimonio di Cosenza che ha circa 400 milioni di debiti.

Una fusione come quella che vorrebbe il presidente Occhiuto costringerebbe i cittadini di Rende e Castrolibero a pagare, oltre che per i propri, anche per gli enormi debiti fatti dalle Amministrazioni di Cosenza. Ci sono, per di più, almeno due fondamentali questioni che riguardano l’esercizio democratico dei diritti da parte dei cittadini:

1) il referendum non può essere né consultivo, né complessivo, ma deve essere ‘decisivo’ e valevole per ogni singolo comune i cui cittadini devono avere il diritto di manifestare, a maggioranza, la propria volontà di aderire o meno all’unificazione

2) l’unificazione non può avvenire prima della scadenza del mandato, prefettizio e quindi governativo, dei commissari e prima delle nuove elezioni comunali a Rende perché la condizione di una comunità politicamente acefala renderebbe l’espressione del voto dei cittadini rendesi democraticamente più debole.

Sono i cittadini che devono essere al centro della progettazione della città, sono i cittadini che devono riappropriarsi del diritto alla città (Lefebvre 1968 e Harvey 2012). Il diritto di ripensare la città risponde alla sfida più radicale e democratica: rilanciare la centralità del cittadino assicurando alle nuove generazioni dignità sociale e pieno sviluppo della persona (Settis 2014).

da “il Quotidiano del Sud” del 13 maggio 2024