Il Mezzogiorno ’desaparesido’ nei programmi.-di Tonino Perna

In questa surreale campagna elettorale qualche sporadico commentatore si è accorto che il Mezzogiorno è scomparso dall’agenda politica dei partiti. Non è una novità. Da almeno vent’anni il Mezzogiorno come priorità è scomparso nei programmi delle forze politiche. Già negli anni ’90 del secolo scorso il riferimento al Mezzogiorno era diventato rituale, secondo il noto refrain “sviluppo, occupazione, Mezzogiorno”, ripetuto stancamente dai sindacati Confederali quanto dalle forze della Sinistra.

Nel frattempo il divario Nord/Sud nel nostro paese è cresciuto sia in termini di reddito che di servizi sociali e sanitari, ma soprattutto l’emigrazione giovanile è aumentata vistosamente come non avveniva dagli anni ’50 del secolo scorso. In quest’ultimo decennio si stima che due giovani su tre sia emigrato dal Sud per ragioni di lavoro e di studio, anche dalle regioni meridionali che hanno avuto un importante sviluppo in alcuni settori, come la Puglia, e il tasso d’emigrazione si è ridotto parzialmente solo in Sardegna e negli Abbruzzi.

Le popolazioni meridionali hanno assistito a questo salasso in silenzio: non ci sono più lotte sociali, mobilitazioni di massa se non per vertenze locali specifiche. La “restanza”, come la definisce con un efficace neologismo l’antropologo Vito Teti, è una scelta coraggiosa di pochi eroi solitari, di qualche esperienza esemplare, mentre la normalità è la fuga e l’accettazione passiva del presente.

Si può dire, senza tema di smentita, che la rassegnazione sia in questo momento la cifra dell’Italia, che ci accingiamo a consegnare ad una destra neofascista il nostro paese come fossimo di fronte alla potenza del Fato. E così siamo diventati ciechi e non vediamo che proprio nel Mezzogiorno ci potrebbe essere la risposta più efficace alla crisi che stiamo attraversando.

La crisi energetica e quella alimentare ci hanno posto di fronte ad una realtà che i bassi prezzi degli idrocarburi e dei cereali ci avevano permesso di ignorare. Ci sono settori vitali per un paese che non possono essere lasciati ai giochi della finanza internazionale. L’energia e i beni alimentari di base devono essere considerati beni strategici e come tali bisogna puntare all’autosufficienza, almeno a livello europeo. In breve, questa crisi ci ha insegnato che non possiamo continuare a inseguire il nostro vecchio modello di sviluppo.

Cambiando ottica e prospettiva allora possiamo vedere come il Mezzogiorno possa giocare un ruolo fondamentale per uscire da questa crisi e intraprendere una nuova strada. Sulla produzione di energia rinnovabile – sole e vento in primis, ma non solo- il territorio meridionale potrebbe rendere autosufficiente il nostro paese se ci fosse la volontà politica di avviare celermente un serio programma in questa direzione. Non bastano incentivi ai privati e sburocratizzazione per le autorizzazioni, sicuramente necessarie, è decisivo unintervento diretto dello Stato, attraverso le aziende a partecipazione pubblica come l’ENEL in cui è ancora il maggiore azionista.

Purtroppo, la logica delle liberalizzazioni, l’aver trasformato servizi pubblici essenziali (come l’energia o l’acqua) in merci qualunque, la cui proprietà finisce spesso in mano a fondi speculativi internazionali, rende non facile questa operazione. Verrebbe da dire che rimpiangiamo, malgrado tutto, la prima fase della Cassa per il Mezzogiorno che fece investimenti strutturali di grande valore in poco tempo, prima di cadere nella morsa della corruzione.

Ugualmente nel campo dell’agricoltura si rende urgente un cambiamento di modello produttivo. La nostra forte dipendenza dall’importazione di grano e mais non può essere più accettata. Da una parte, bisogna ridurre drasticamente gli allevamenti intensivi che oltre ad essere una fonte primaria di inquinamento, fanno male alla salute e ci rendono dipendenti dal mais importato. Dall’altra, ci sono terre incolte, centinaia di migliaia di ettari abbandonati in tutto l’Appennino e nelle zone collinari e montagnose delle due isole maggiori.

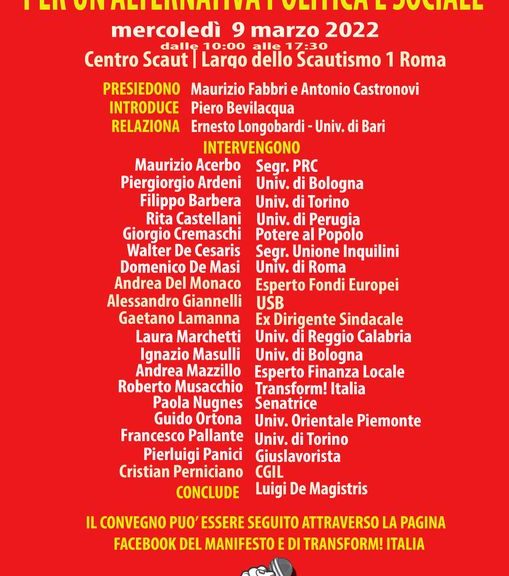

Anche in questo caso è nel Mezzogiorno che si concentrano le terre abbandonate e quindi la possibile loro utilizzazione ai fini di un’agricoltura per il benessere dei cittadini e dell’ambiente, di una pastorizia sostenibile sia sul piano sociale che ambientale, di una agricoltura contadina moderna come ci ha ricordato più volte Piero Bevilacqua. Anche in questo caso ci vorrebbe un intervento pubblico forte e deciso: una nuova Riforma agraria in chiave di transizione ecologica. Questo non è romanticismo ma una risposta che guarda al futuro, dove il Mezzogiorno non chiede di eguagliare il Nord, come modello di produzione e consumi, ma di dare all’Italia il suo contributo per renderla più libera e più vivibile.

da “il Manifesto” del 2 settembre 2022