Un vero e proprio giallo, un ‘cold case’ il libro che ha scritto Gino Famiglietti sull’ormai famosa ‘scure letterata’ del VI secolo a.C. di San Sosti (CS), per le edizioni Scienze e Lettere.

Un giallo che, come molti fra quelli contemporanei, alterna i capitoli delle vicende del ritrovamento e dello studio della scure bronzea nel XIX secolo ai capitoli con la storia dei tentativi di farsela restituire dal British Museum dove andò a finire, a partire dalla fine del XX secolo.

Un giallo costruito à la manière de Sciascia ne “Il Consiglio d’Egitto” e, più recentemente, di Camilleri ne “La concessione del telefono”, con tanto di documenti, carte bollate, decreti legislativi, ministri più o meno sempiterni e parlamentari, dirigenti e funzionari ministeriali prima borbonici, poi dell’Italia unita e, infine, della Repubblica, affascinanti mercanti d’arte, gentlemen inglesi e del Grand Tour e Musei d’oltremanica, archeologi non troppo fedeli alla tutela del Patrimonio e altri inflessibili difensori. E non mancano sindaci, dotti aristocratici, canonici, studiosi locali o ricchi possidenti che collezionano monete e oggetti antichi pur non sapendone un “frullo” a partire dalla metà dell’800 fino aujourd’hui.

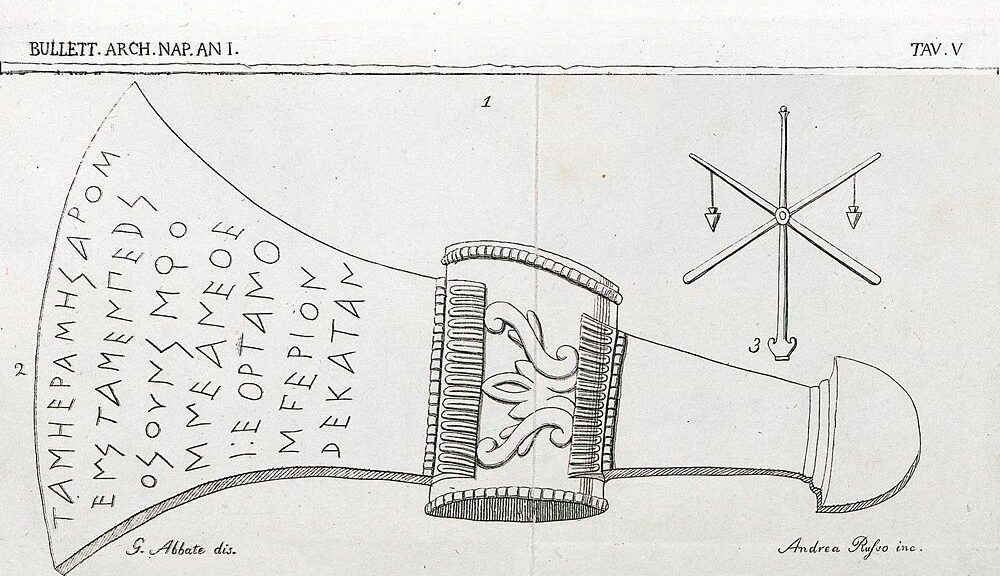

Il caso si apre, come spesso accade nei gialli ben costruiti, con il ritrovamento fortuito, nel 1846, in una località piuttosto impervia e di considerevole altitudine, Casalini della Porta della Serra di San Sosti di una scure-martello in bronzo che reca incisa su una delle facce un’epigrafe redatta in dialetto dorico ed in alfabeto acheo, databile al VI secolo a.C. più esattamente fra la metà e la fine del VI a.C. Il sito del rinvenimento, secondo il canonico Leopoldo Pagano che nel 1857 ne scrive in un opuscoletto, è un’area disabitata e piena di ruderi, forse destinata ad usi civici, a 3 miglia dalla località S. Agata, nei Casalini della Porta della montagna della Serra di fronte al santuario del Pettoruto.

L’iscrizione dedicatoria viene tradotta, nel 1969, dalla grande epigrafista Margherita Guarducci in questo modo: “Sono sacro di Hera, quella in pianura. Kyniskòs mi dedicò, lo àrtamos (secondo Giovanni Pugliese Carratelli il vittimario), come decima (tributo) dei (suoi) lavori”. Un’iscrizione interessante sia per la forma letteraria dell’iscrizione che fa propendere per una provenienza sibarita dell’oggetto sia per quel che dice, perché indica chiaramente la presenza di un tempio dedicato ad Hera in una pianura, probabilmente un luogo pianeggiante, finora non individuato precisamente neanche dalle ricerche archeologiche più recenti, della Valle del Crati.

Le ultime ricerche archeologiche pubblicate da Domenico Marino e Carmelo Colelli indicano come tutta l’area fosse profondamente antropizzata a partire da epoca protostorica e lo è stata fino alla fine dell’antichità come dimostrano gli scavi stratigrafici condotti nel Centro storico di San Sosti (chiesa del Carmine e Castello della Rocca) e ai Casalini dai quali proviene l’ascia. La presenza di edifici databili fra l’VIII ed il V secolo a.C. e, soprattutto l’ascia, provano la grande espansione e la forte influenza di Sibari su questo territorio che è, in sostanza, il corridoio naturale verso il Tirreno, vitale per la colonia greca. Riguardo all’ubicazione del tempio di Hera in pianura citato nell’iscrizione si ipotizza un’ubicazione sulla riva sinistra del torrente Rosa lungo la quale si trovano tracce consistenti di piccoli luoghi di culto databili fra il VI, appunto, ed il III secolo a.C.

Il certosino lavoro d’archivio di Famiglietti ricostruisce -grazie alla esemplare contestualizzazione storica, politica, culturale e sociale dei documenti- la vicenda del ritrovamento, dello studio preliminare dell’ascia e del suo arrivo a Napoli e a Roma, prima, e della sua esportazione all’estero, poi.

S’inizia con una lettera, finora inedita, del 1852 che l’aristocratico studioso vibonese – anzi monteleonese- Vito Capialbi invia al suo amico Giulio Minervini, eminente antichista, soprattutto epigrafista, napoletano informandolo del ritrovamento dell’ascia. È il primo documento, forse con un disegno del reperto, in cui si nomina e si descrive minutamente la scure che pesa un rotolo (890 gr. ca.) così come viene riferito a Capialbi da un corrispondente del luogo che lui stesso dice non essere molto esperto.

Capialbi e Minervini sono legati da una serie di conoscenze comuni e dall’essere entrambi soci della ‘Reale Accademia Ercolanense’, una Istituzione fondata da Carlo di Borbone che avrà un ruolo decisivo nell’applicazione dei successivi reali decreti borbonici di Ferdinando che il 14 maggio del 1822 -subito dopo la Restaurazione imposta con il Congresso di Vienna- dotò il regno di un strumento giuridico per la tutela del Patrimonio artistico e archeologico, ispirato e migliorativo dell’editto Pacca emesso nel 1820 dal Vaticano.

Nella fitta corrispondenza fra i due, Capialbi sollecita l’amico e collega Minervini a pubblicare la scure perché ritiene che sia il più qualificato a farlo a causa delle sue riconosciute doti di epigrafista. Si deve ricordare che -a cavallo fra l’Italia preunitaria e quella della prima era postunitaria- c’era una serie di figure di importanti archeologi che si erano formati in Germania dove la disciplina era più avanzata, soprattutto la storia dell’arte antica, l’”altertumswissenschaft”, che era stata fondata da Johan Joachim Winckelmann nella seconda metà del XVIII secolo. Fra queste figure di rilievo – insieme a Fiorelli, Conestabile della Staffa, Salinas e Fabretti – c’era proprio Giulio Minervini.

Nel febbraio 1853 Capialbi riceve, finalmente, la risposta tanto attesa da Minervini che lo informa di aver pubblicato l’articolo “La scure di bronzo, con greca iscrizione” che sarebbe uscito sul ‘Bullettino archeologico neapolitano’ nel marzo del 1853 corredato da uno straordinario disegno, quello della copertina del libro, di Giuseppe Abbate, ‘Primo disegnatore dei Reali Scavi di Pompei’.

Bisogna sottolineare che la pubblicazione delle notizie sulla scure, oltre a favorire la circolazione presso la comunità scientifica, si poteva considerare la catalogazione scientifica ufficiale del reperto che in tal modo, ai sensi dell’art. 5 del Decreto reale del 14.05.1822, la rendeva inesportabile perché era “rilevante per l’istruzione e il decoro della nazione”.

Il problema vero di questo straordinario oggetto era, ed è, che Capialbi non sapeva chi lo possedesse e, nonostante i suoi numerosi tentativi, non riuscì mai a venirne a conoscenza e, neanche, ad acquistarlo per “salvarlo”. Secondo alcune fonti il prezioso reperto era nelle mani di uno dei maggiorenti di San Sosti che esercitavano un potere assoluto e sopraffattorio sull’intera comunità del comprensorio. In ogni caso, secondo il suddetto Decreto reale, il rinvenimento fortuito, pur rimanendo di proprietà dello scopritore, avrebbe comunque dovuto essere oggetto di segnalazione da parte del Sindaco all’intendente della Provincia che avrebbe dovuto, a sua volta, segnalarlo al direttore del Reale Museo borbonico.

Giulio Minervini lo pubblica, ma non fa, neanche lui, una formale segnalazione al direttore del Reale Museo con la conseguenza che del prezioso reperto non si saprà più nulla per quasi 3 decenni, fino a quando riappare nell’asta, a Parigi, della vendita della collezione appartenuta al famoso antiquario romano Alessandro Castellani. In questo trentennio cambiano radicalmente, è vero, gli assetti politici, economici, culturali e sociali con l’Unità, ma, nel territorio di ogni Stato preunitario, rimangono in vigore, fra le altre, le leggi riguardanti la tutela e la salvaguardia del Patrimonio culturale compreso il divieto di esportazione di oggetti ritenuti “rilevanti per l’istruzione e il decoro della nazione”.

L’antiquario Castellani, che dal 1862 si era stabilito a Napoli, intesse rapporti con il bel mondo aristocratico, alto borghese e intellettuale partenopeo allo scopo di procacciarsi venditori, compratori e anche validi ‘expertiseur’ d’arte e antichità. Felice Barnabei, importante archeologo e dirigente statale della fine dell’800, lo descrive in un suo libro (“Le memorie di un archeologo”) come il più grande mercante di antichità e compratore di anticaglie che lui avesse conosciuto, ma anche come un personaggio affascinante, un liberale che aveva partecipato, a Roma, ai moti del 1848 ed era stato arrestato. Un uomo di mondo, insomma, che si teneva buoni e acquiescenti, e forse conniventi, le autorità preposte alla tutela e i controllori del suo commercio illegale di beni archeologici.

L’affascinante antiquario stringe amicizia con Minervini che, dopo l’Unità, è nella fase declinante della sua carriera passata al servizio dei Borbone. Non accetta di andare ad insegnare all’Università perché è convinto che verrà nominato Direttore di quello che ora si chiama Museo Nazionale di antichità e belle arti, ma alla morte del vecchio direttore, il principe Spinelli, il ministro Amari, nomina, invece, Giuseppe Fiorelli, di provata fede liberale tanto da essere arrestato durante i moti del ’48. Minervini viene a trovarsi, dunque, in difficoltà economiche e deve guadagnarsi da vivere sfruttando le sue conoscenze scientifiche e le sue relazioni sociali come quella con il mercante Castellani. Sulla base di alcune lettere che invia al mercante, si può inferire che si fosse stabilita una sorta di ‘entente cordiale’ fra i due a proposito della compravendita di oggetti antichi fra i quali avrebbe potuto esserci, forse, anche la nostra ascia.

Si può ipotizzare che Castellani, venuto a conoscenza dell’esistenza della preziosa scure bronzea pubblicata sul “Bullettino” da Minervini, abbia voluto comprarla a causa non solo della ricchezza delle decorazioni e dell’antichità dell’iscrizione, ma soprattutto a causa del colore del materiale con il quale era realizzata: l’oricalco, ovvero bronzo sottoposto a doratura con una particolare tecnica che gliene ricordava una elaborata proprio nella sua famiglia. Famiglietti ci mette, acutamente, a conoscenza che il padre, Fortunato Pio Castellani, aveva messo a punto, negli anni ’20 dell’800, un processo chimico per ottenere una patinatura dell’oro e del bronzo che dava ai metalli un inalterabile colore giallo chiaro come quello dell’ascia di S. Sosti.

Nel 1870 Castellani torna a Roma, passando il 20 settembre da Porta Pia al seguito del generale Cadorna e, subito, ottiene un posto nella Commissione per la conservazione degli istituti culturali della città, mentre il fratello Augusto entra nella Giunta per la città di Roma.

Nel 1883 Castellani muore e il figlio Torquato si dà da fare per vendere le raccolte di oggetti d’arte antichi nelle case di Roma e Parigi. L’asta, con 4.000 oggetti, di Roma è programmata per il 17 marzo 1884, ma quella che più interessa a noi è quella di Parigi che si svolge dal 12 al 14 maggio 1884 con ben 682 oggetti che erano stati portati, come dice il catalogo parigino, da ‘longtemps’ nella capitale francese a dispetto delle leggi borboniche e vaticane che ne impedivano l’espatrio. Nel catalogo, con il numero 311, compare la nostra ‘hache grecque votive’.

Essendo che l’ascia è citata, in uno studio epigrafico, come presente a Roma nel 1882, mentre già nel 1884 è a Parigi, dobbiamo desumere che in questo breve lasso di tempo, Castellani o suo figlio Torquato, l’avessero portata nella capitale francese e siccome presso l’Archivio Centrale dello Stato non c’è traccia di autorizzazione all’espatrio della scure bronzea ne discende che quest’ultima sia stata esportata illegalmente.

Ad acquistarla nell’asta parigina del 1884, per conto del British Museum, è sir Charles Thomas Newton, già direttore delle antichità del museo e professore di archeologia alla London University, per 5.000 franchi. Dobbiamo aggiungere che sir Charles era intimo amico di Castellani anche perché aveva comprato, per rifornire il British, molte ‘anticaglie’ da lui.

La storia, impeccabilmente ricostruita dall’autore, dei tentativi di riprendersi la preziosa ascia votiva inizia nel 1996 quando il sindaco di San Sosti, Silvana Perrone, si accorge che l’ascia è nel catalogo della grande mostra “I Greci e l’Occidente’, tenutasi a Palazzo Grassi a Venezia, proveniente dal British Museum e scrive al Ministro Antonio Paolucci chiedendogli di intervenire in un qualche modo, ma a giugno 1996 cade il governo e la XII legislatura. Nel settembre 1996 l’on. Romano Carratelli interroga il nuovo ministro Veltroni, stigmatizzando la colpevole inerzia dello Stato italiano, a proposito della scure-martello in bronzo proveniente da San Sosti, ma questa interrogazione rimane senza risposta. Seguiranno ben altre tre interrogazioni: nel 2016 di Franco Bruno al ministro Franceschini; nell’ottobre 2019 interrogazione di nuovo a Franceschini di Wanda Ferro e altri; nel dicembre del 2019 nuova interrogazione a Franceschini da parte di Margherita Corrado e altri.

Solo nel 24 luglio 2020, Franceschini, per la prima volta, risponde per iscritto all’interrogazione della Ferro dicendo che la risonanza e il buon esito dell’asta parigina del 1884 significava che era tutto regolare e quindi “non esistono presupposti giuridici che possano sostanziare una rivendicazione del bene da parte dell’Italia”. Il ministro, insomma, non voleva saperne di avventurarsi in una lunga e defatigante trattativa con il British Museum.

Famiglietti riassume, per concludere, la situazione per i capi principali: il rinvenimento fortuito in una località della Calabria viene, anche se in maniera contorta, catalogato e reso di pubblico dominio da Capialbi e da Minervini come “bene che riguarda il decoro ed il prestigio della nazione”, e dunque non esportabile secondo il reale decreto del 14 maggio 1822. La proprietà del bene rimane dello scopritore, ma la proprietà privata non interferisce con il divieto di esportazione. Lo status giuridico della scure, acquisito secondo la normativa borbonica, rimane tale dopo la sua migrazione a Roma, avvenuta nel 1870, perché nell’ex stato della Chiesa perduravano le disposizioni dettate dall’editto Pacca del 1820 che vietavano, anch’esse, l’esportazione.

L’autore -da raffinato giurista e, soprattutto, da strenuo difensore del Patrimonio culturale nazionale- indica a noi cittadini italiani e, in particolare, a noi calabresi un’ipotetica, ma praticabile, via legale da percorrere: l’adozione, da parte della competente autorità giudiziaria (a mio giudizio la Procura della Repubblica presso il competente, per territorio, Tribunale di Cosenza), di un decreto che disponga la confisca della scure e la sua restituzione alla Calabria.

da “il Quotidiano del Sud” del 4 aprile 2024