Il Sud è un paese per vecchi.-di Filippo Veltri

Libri e film dei grandi americani del sudovest lo avevano da tempo certificato a suon di fotogrammi e frasi epiche. Ma all’incontrario! Non è un paese per vecchi dicevano, infatti, i terribili fratelli Coen e prima di loro Cormac McCarthy nello scenario apocalittico del New Mexico. L’Italia affronta invece, nel suo piccolo, una crisi demografica profonda, tra l’altro con dinamiche differenti tra Nord e Sud. Mentre il Mezzogiorno perde popolazione a ritmi preoccupanti, il Nord mostra infatti una maggiore tenuta.

Attraverso un’analisi descrittiva dei dati 2019-2024, Open Calabria conferma – in un recente e pregevole studio su dati ISTAT – tendenze già note: il calo demografico non è solo una questione di numeri, ma anche di un profondo cambiamento nella composizione della popolazione. Per arrivare alla conclusione che il Sud è un paese per vecchi.

Che cosa ritroviamo nello studio di Open Calabria? Dal 2019 al 2024 la popolazione italiana si è ridotta di 845 mila unità, attestandosi a poco più di 58 milioni di abitanti nel 2024. In cinque anni, il Paese ha perso l’1,4% dei residenti. Lo spopolamento è un fenomeno che inizia a mostrare caratteri di persistenza, ma è impressionante la dimensione che sta recentemente assumendo. Basti pensare che, in soli cinque anni, l’Italia ha perso l’equivalente dell’intera popolazione di città come Torino. Analogamente, è come se due regioni come Molise e Basilicata fossero diventate, ipoteticamente, completamente disabitate in così poco tempo.

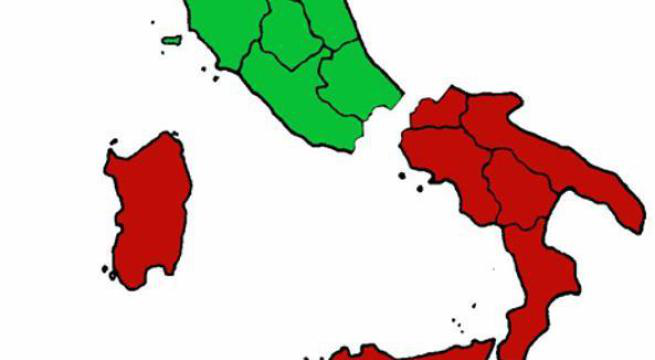

Il dato medio nazionale riflette dinamiche molto differenziate a livello regionale. Delle 20 regioni italiane, 18 registrano un calo demografico, mentre solo la Lombardia e il Trentino-Alto Adige mostrano una crescita, seppur marginale. Un elemento particolarmente significativo è la forte concentrazione del fenomeno nel Mezzogiorno: quattro sole regioni meridionali – Campania, Sicilia, Puglia e Calabria – spiegano quasi il 50% dello spopolamento osservato in Italia.

Se si includono le altre quattro regioni del Sud, il Mezzogiorno arriva a rappresentare il 66% della perdita complessiva di popolazione a livello nazionale. Rispetto al 2019, le variazioni più elevate della popolazione si hanno in Molise (-4,8%), Basilicata (-4,5%) e nella nostra amata Calabria (-3,8%).

La riduzione della popolazione, dice Open, non sarebbe necessariamente un fenomeno negativo: esistono infatti economie nazionali e regionali di piccole dimensioni, ma con elevati livelli di reddito pro capite. Ciò che preoccupa nelle recenti dinamiche demografiche italiane è la distribuzione dello spopolamento tra le diverse fasce di età. Emerge che il calo demografico in Italia non è infatti uniforme, ma colpisce maggiormente alcune fasce rispetto ad altre.

In particolare si osserva una riduzione significativa nella popolazione più giovane: in Italia i bambini e ragazzi tra 1 e 14 anni diminuiscono dell’8,7%, ancora più marcata è la contrazione della popolazione tra i 35 e i 49 anni (-10,9%), segnalando un netto declino della popolazione in età lavorativa. Al contrario, le fasce di età più avanzate mostrano un andamento opposto. Gli individui in età lavorativa tra i 50 e i 64 anni aumentano del 6,1%, mentre la popolazione tra i 65 e i 74 anni cresce del 3,6%.

Ancora più accentuata è la crescita della popolazione over 75 (+5,6%), con un incremento particolarmente elevato tra gli ultranovantenni (+10,1%).

Insomma il quadro è quello di un paese per vecchi.

Lo spopolamento del Sud risulta poi strettamente legato ai flussi migratori che sono in costante ripresa nel periodo 2019-2024. Questa dinamica, che colpisce in modo trasversale le generazioni più giovani e attive, aggrava il declino demografico del Sud, riducendo progressivamente la base produttiva su cui costruire il futuro.

La frattura demografica tra Nord e Sud è, dunque, conclude lo studio Open causa ed effetto di una questione strutturale che inciderà profondamente sulla sostenibilità di tutta l’Italia ma sarà ancora una volta il Sud, e le regioni più marginali come la Calabria, a risentire di queste dinamiche: anzi ne risentono già oggi se si pensa al lento e progressivo allontanamento non solo più dei giovani ma delle stesse famiglie al seguito dei figli spostatisi nel Nord del paese, per studio o lavoro.

Nelle città soprattutto è ormai un fenomeno visibile ad occhio nudo: a passeggio sui corsi centrali dei capoluoghi ci solo anziani e pensionati. Il resto sembra sparito. In realtà non c’è proprio più. Se n’è andato.

da “il Quotidiano del Sud” del 29 marzo 2025