Altro che fusione, meglio tre città piccole e a misura d’uomo.-di Battista Sangineto

Le città sono la rappresentazione materiale dei più importanti conflitti politici, sociali, culturali ed economici del nostro tempo e l’unificazione dell’area urbana di Cosenza è, in Calabria, quella più importante e gravida di significati e interessi politici, economici e sociali.

Da qualche decennio accade che sull’idea di città in troppi si esprimano in libertà tanto da far diventare luogo comune l’idea che la grandezza, la ‘Bigness’ delle città, e delle loro più o meno sterminate periferie-‘sprawl’, garantirebbe alla nostra società, in un mondo di città sempre più grandi e globalizzate, prosperità e benessere. Secondo questa ricetta neoliberista l’agglomerazione urbana farebbe della dimensione in quanto tale (attraverso le economie di scala e gli effetti di rete) un fattore che innescherebbe di per sé il successo delle grandi città.

La grandezza delle città avrebbe il vantaggio di trasformare la dimensione stessa in un motore di creatività attraverso la competitività di produttività, di successo e, dunque, di felicità. La ‘Bigness’ e l’urbanizzazione delle campagne circostanti alle città, invece, non è altro che uno dei tanti modi che il neoliberismo ha trovato per estrarre più ricchezza dalle città sempre più grandi trasformando lo spazio in merce e aumentando, per mano della speculazione edilizia, la diseguaglianza sociale ed economica (Settis 2017).

Per mettere le mani sulla città gli speculatori e la politica si affidano agli urbanisti e all’urbanistica che era nata, come disciplina autonoma, durante la rivoluzione industriale con la vocazione di correggere lo sviluppo industriale e i danni causati dal capitalismo. A partire dagli anni ’80 essa ha perduto, però, la sua originaria vocazione riformatrice per diventare, con le sue competenze giuridiche e tecniche, un potente strumento nelle mani dei governanti, amministratori pubblici, immobiliaristi e, persino, finanzieri, per manipolare e condizionare lo sviluppo delle città e il governo del territorio nella direzione della speculazione, dello sviluppo edilizio infinito e incontrollato (Scandurra 2024).

Un sviluppo incontrollato che, per esempio, a Cosenza si manifesta con le demolizioni/ricostruzioni nella porzione nobile della città otto-novecentesca in Via Rivocati, Corso Umberto, via Parisio, (come denunciato dal Coordinamento ‘Diritto alla città’), ma ora anche l’ecomostro di lusso alto più di 15 piani con ben 19.000 mq. di estensione che vorrebbero costruire lungo via Popilia, mentre a Catanzaro è, persino, più evidente perché si vogliono demolire, addirittura, l’ex Convento della Maddalena (XVI sec.) nonché il Convento della Stella (XVI-XVII sec.) e l’ex Convento di S. Agostino (XVI sec.) per ricostruirli, tutti, sotto forma di residenze per militari e per altre destinazioni d’uso (come denunciato da un appello di Italia Nostra).

La questione dello sviluppo infinito non riguarda solo gli specialisti di sviluppo urbano, di geografia economica, di architettura e urbanistica, ma deve riguardare la politica, soprattutto quella di sinistra, perché riguarda l’interesse generale dei cittadini. In un recente studio multidisciplinare pubblicato sul prestigioso “Cambridge Journal of Regions, Economy and Society”, alcuni studiosi europei sostengono che “il successo di una città non dovrebbe misurarsi dalla sua grandezza né dalla sua capacità di competere con altre città di egual dimensione, ma piuttosto dalla sua capacità di distribuire al proprio interno beni e servizi che possano garantire la vita civile del più gran numero possibile dei suoi cittadini” (Engelen, Johal, Salento, Williams 2017).

E se la principale caratteristica di una città bella e buona consiste, come credo fermamente, nella sua “capacità di distribuire al proprio interno beni e servizi”, bisogna avere, come già proposto da molti urbanisti e studiosi della città negli anni ’70, città più a misura d’uomo, rifacendosi, per esempio, al modello delle piccole e medie città storiche italiane (La Cecla 2015).

Non capisco, dunque, perché la sinistra politica– o quel che ne rimane a Cosenza, Rende e Castrolibero- non si opponga fermamente alla città unica che si presenta come un’annessione di Rende e Castrolibero alla città capoluogo, configurandosi come un’altra, inutile e ingovernabile, “nebulosa urbana” pensata per ridurre ancor di più lo spazio a merce.

Un’annessione, come quella che vorrebbe il presidente Occhiuto, che costringerebbe, peraltro, i cittadini di Rende e Castrolibero a pagare, oltre che per i propri, anche per gli enormi debiti fatti dalle Amministrazioni di Cosenza. Ci sono, per di più, almeno due fondamentali questioni che riguardano l’esercizio democratico dei diritti da parte dei cittadini: 1) il referendum non può essere né consultivo, né complessivo, ma deve essere ‘decisivo’ e valevole per ogni singolo comune i cui cittadini devono avere il diritto di manifestare, a maggioranza, la propria volontà di aderire o meno all’unificazione 2) il referendum ‘decisivo’ non può avvenire prima delle nuove elezioni comunali a Rende perché la condizione di una comunità politicamente acefala -per altri sei mesi, in tutto due lunghissimi anni- renderebbe l’espressione del voto dei suoi cittadini democraticamente più debole.

Per quel che riguarda il potere esercitato dai tre commissari insediatisi nella Casa comunale di Rende si deve lamentare un abbassamento della tensione democratica perché essi non hanno voluto, in nessun modo, tener conto delle molte, e differenti, istanze avanzate dai cittadini e dalle loro associazioni riguardo ad argomenti importanti quali: la radicale decimazione del verde pubblico, la complessiva riduzione dell’illuminazione delle strade, l’insostenibilità delle piste ciclabili sempre deserte, l’affidamento di beni pubblici come parchi, impianti sportivi o mercatali a privati a titolo gratuito o a prezzi risibili, il disturbo della quiete pubblica provocato da circhi con animali esotici e assordanti luna park nel pieno centro della città, nonché la musica ad altissimo volume proveniente da locali e da sedicenti feste durante 3 settimane in un parco pubblico, addirittura patrocinate dai commissari medesimi, la mancata disinfestazione cittadina mentre si diffonde, in provincia di Cosenza, il contagio del virus West Nile, trasmesso dalle zanzare.

Non sarebbe meglio, forse, continuare ad avere, nell’area urbana cosentina, tre città, due medio-piccole ed una piccola, per poter governare meglio ambiti territoriali a misura d’uomo e a misura delle limitate capacità di governo dimostrate (se si escludono poche lodevoli eccezioni) dalle Amministrazioni comunali? Non sarebbe, forse, meglio avere tre piccole città che facciano insieme scelte e infrastrutture urbanistiche ed abbiano, questo sì, i servizi essenziali unificati: trasporti, spazzatura, mense e viabilità?

Un’opposizione di merito, la mia, dunque e non, come giustamente lamenta il mio amico Enzo Paolini riguardo a quasi tutte quelle fin qui avanzate, di bassa cucina da ‘politique politicienne’.

Il modello al quale bisognerebbe ispirarsi è proprio quello della piccola e media città storica italiana, quella nella quale si va a piedi, si può andare in bicicletta in un reticolo urbano denso e pluristratificato dal punto di vista funzionale, sociale ed economico, con una corposa densità abitativa ed una armoniosa compattezza architettonica che permette tragitti brevi ed elevata funzionalità sociale.

Un modello che non è solo architettonico e urbanistico, ma che rappresenta anche l’unica possibilità di restituire a tutti il ‘diritto alla città’ perché per i cittadini la priorità non è che la loro città diventi più competitiva e più di successo di altre, ma che sia un luogo nel quale la vita quotidiana sia più gradevole e più equa per coloro che vi abitano.

da “il Quotidiano del Sud” del 3 ottobre 2024

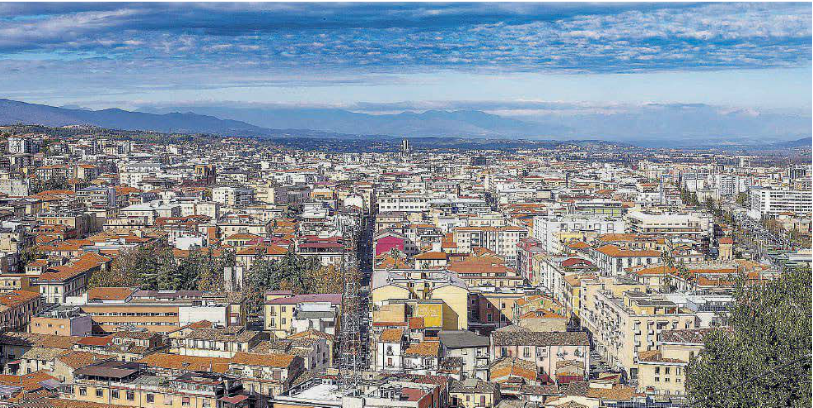

Foto di ZENON JUSZKIEWICZ da Pixabay